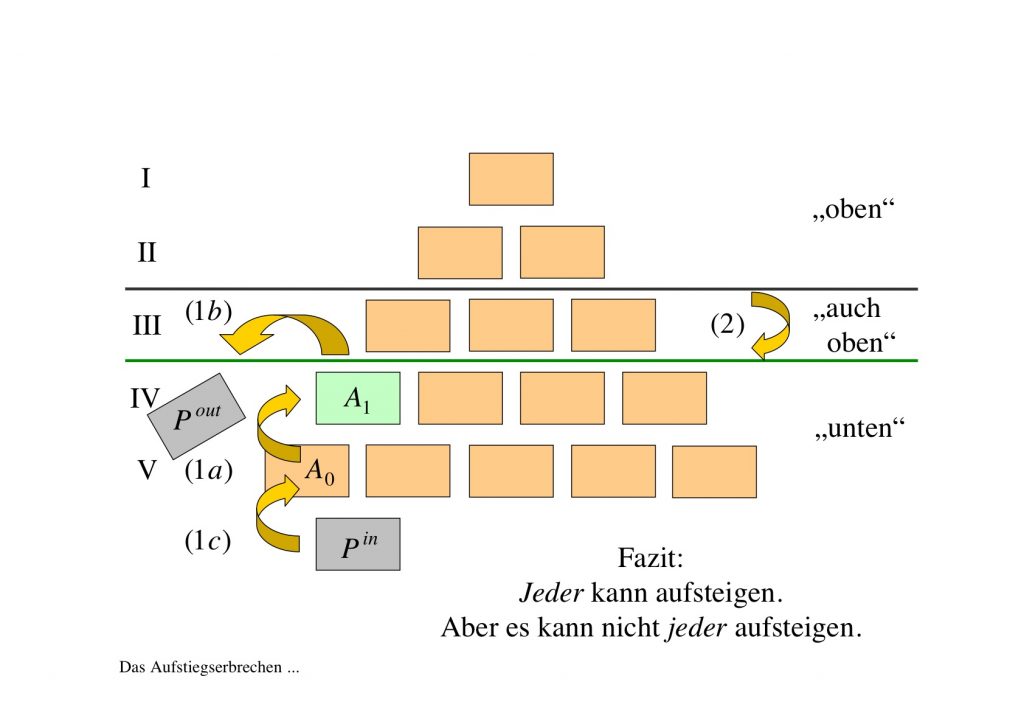

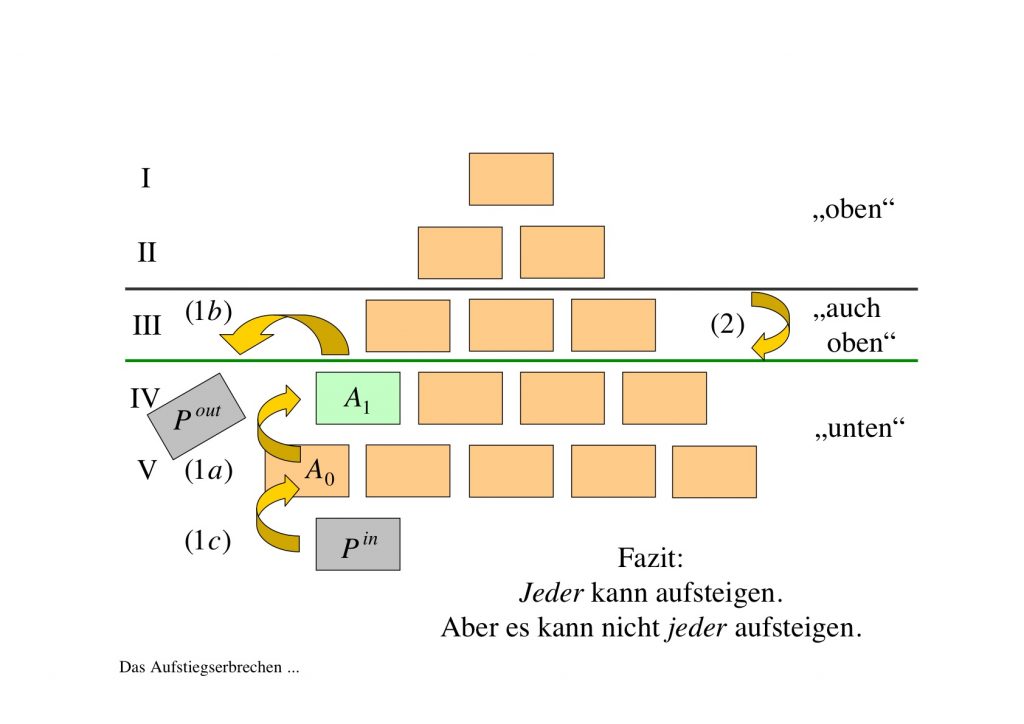

Bolle ist verwirrt. Da hämmert man uns – zumindest im Westen – jahrzehntelang ein, daß der Markt die geniale Antwort der klassischen Ökonomen auf die allgegenwärtige Knappheit sei. Manche gehen dabei sogar so weit zu erklären, daß „der Markt“ in der Tat jegliche Knappheit beseitigt – und zwar restlos. Und das nicht etwa erst in ferner Zukunft – wie man sich das in östlicheren Gefilden des Landes von fortgesetzter Planübererfüllung erhofft hatte – sondern hier und heute, jeden Tag. Die Logik geht in etwa wie folgt: (1) Begrenzte Produktionskapazitäten stoßen auf potentiell unbegrenzte materielle Bedürfnisse. (2) Folglich kann nicht jeder (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) alles haben, was er gerne hätte. (3) Demnach brauchen wir einen Verteilungsmechanismus, der regelt, wer welche „knappen Güter“ kriegt und wer leer ausgehen muß. Die Lösung der klassischen Ökonomen ist ebenso verblüffend einfach wie naiv: „Der Markt“ – präziser gesagt: die Freie Marksteuerung, vulgo „der Kapitalismus“ – setzt die Preise solange hoch, bis einem Großteil der Nachfrager die Freude an der Nachfrage vergeht. Wenn also einer gerne einen schicken Lamborghini hätte – oder auch nur eine „bezahlbare“ Wohnung da, wo seine Eltern und Großeltern schon gewohnt haben – dann läßt sich seine „Haben-wollen-Intensität“ ganz einfach an seiner Bereitschaft messen, den Kaufpreis bzw. die Monatsmiete auf den Tisch zu blättern. Und wer nicht will, der hat offenbar schon. Und falls einer doch mehr Bedürfnisse haben sollte als er sich leisten kann: Nun – es steht jedermann frei, sich anzustrengen und seine Einkünfte entsprechend zu steigern. It’s a free country after all. Die Logik ist in der Tat bestechend – kommt dabei aber, wie gesagt, nicht ohne ein gerüttelt Maß an Naivität bzw. gar Lebensferne aus. Und doch ist genau das die auf den Kern runtergebrochene kapitalistische Markt-Logik. Komplizierter ist es an dieser Stelle wirklich nicht.

Was hat das alles mit Corönchen zu tun? Nun, wenn Corönchen konsequent kapitalistisch wäre, dann würden diejenigen das kriegen, was sie unbedingt haben wollen – in diesem Falle also den „rettenden Impfstoff“ – die bereit sind, die meiste Knete auf den Tisch zu blättern. Ihre überdurchschnittliche „Zahlungsbereitschaft“ ist nach dieser Logik nämlich nichts anderes als der Spiegel des überdurchschnittlichen „Nutzens“, den das Vakzin bei ihnen zu stiften vermag. Bilderbuch-Ökonomen sprechen hier auch gerne von „optimaler Ressourcen-Allokation“ – und in gewisser Weise haben sie sogar Recht.

Kurzum: Die kapitalistische Logik befreit uns von allen Nöten. Wer (am meisten) zahlt, hat Recht. Wer nicht bereit ist, (am meisten) zu zahlen, dem scheint die Sache nicht so wichtig zu sein. Und wer zwar bereit wäre, aber schlechterdings nicht in der Lage ist, (am meisten) zu zahlen, der mag sich demnächst halt mehr anstrengen und folglich auch mehr verdienen. Dann wird das schon.

Wenn wir dieser „kapitalistischen“ Logik nicht folgen wollen – und offenbar sind sich die Entscheidungsträger im Lande in diesem Punkt zur Zeit einig – dann brauchen wir einen anderen Mechanismus, der (übermäßige) Nachfrage mit (dem sehr viel knapperen) Angebot in Einklang bringt. Einen solchen Mechanismus gibt es in der Tat: Wir nennen es »Triage«: triager bedeutet in der militärischen Fachsprache ›auswählen‹ – und zwar wiederum nach einer Optimierungsregel – hier also den bestmöglichen Nutzen (möglichst viele „retten“) bei realisierbarem Aufwand (die Zahl der Rettungssanitäter ist regelmäßig begrenzt) zu erzielen.

Beiden Mechanismen – Marktsteuerung und Triage – liegt also ein Optimierungskalkül zugrunde. Der Unterschied: Während sich bei der Marktsteuerung die „Abgehängten“ sozusagen „selber triagieren“, muß bei der eigentlichen Triage ein Arzt, ein Pfleger, ein Sanitäter, oder wer auch immer, die Entscheidung treffen. Und das tut weh – vor allem, wenn man solche Entscheidungen (buchstäblich „auf Leben und Tod“) nicht zu treffen gewohnt ist.

Das war’s dann aber auch schon. Dumm nur, wenn man dabei auf potentiell „Abgehängte“ trifft, die von all dem nichts wissen wollen, und in völliger Ignoranz der Mangellage ihr individuelles Recht auf Weiterexistenz lautstark einfordern – und dabei womöglich auch noch massenmediale Unterstützung erfahren. Auf diese Weise geraten wir aber unversehens in die Abteilung „unlösbare Probleme“. Mit unlösbaren Problemen soll man sich aber möglichst nicht weiter befassen. Im übrigen wäre das dann auch schon wieder ein anderes Kapitel.