Hier zur Abwechslung mal wieder ein Beitrag aus Bolles Bildungsprogramm. Man kann sich ja nicht immer nur um den Unfug kümmern, mit dem die Polit-Apparatschiks dieser Welt meinen, selbige in einen besseren Ort verwandeln zu müssen.

Keine Sorge. Wir müssen das Bildchen nicht völlig verstehen – vor allem nicht die Formel. Sie sagt einfach nur aus, daß die Masse eines Körpers mitnichten konstant ist, sondern daß sie mit der Geschwindigkeit, mit der der Körper sich bewegt, zunimmt. Das allein ist erstaunlich genug. Newton jedenfalls war das noch nicht klar. Demnach wäre jemand (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course), wenn er mit einem Affenzahn durch die Gegend düst, schwerer (i.S.v. massereicher) als wenn er nur bräsig im Liegestuhl läge. Allerdings – und da kommen wir schnell wieder auf den Boden der Alltagserfahrung – müßte sich derjenige schon mit 40% der Lichtgeschwindigkeit bewegen, um auch nur 10% schwerer zu werden (siehe das Pünktchen in der Graphik). Die meisten von uns werden ein solches Tempo allerdings kaum jemals erreichen, of course.

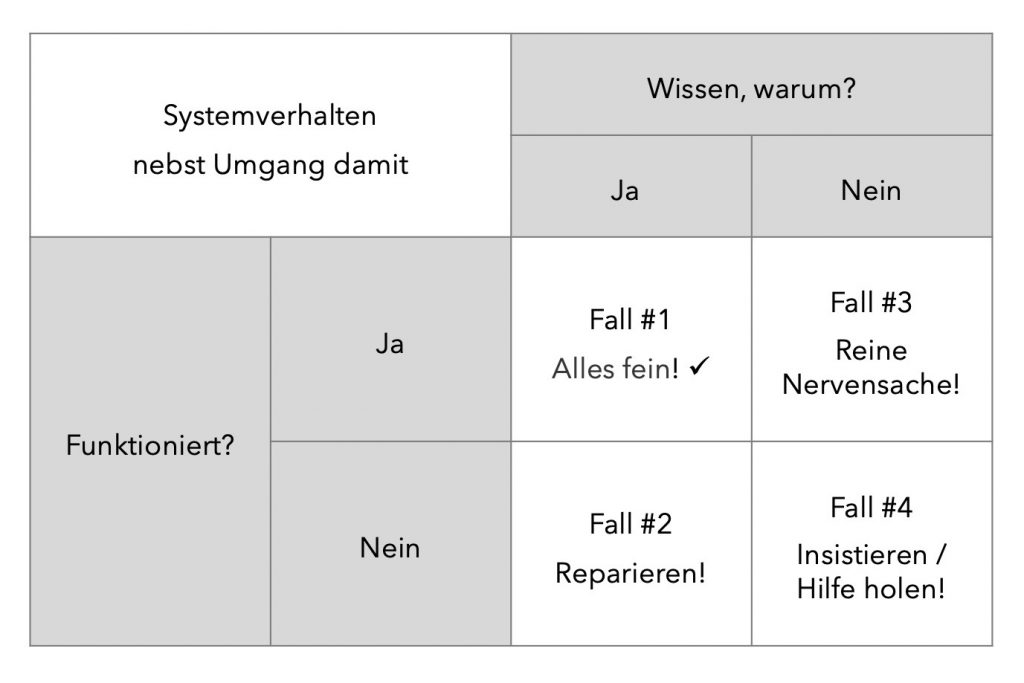

Aber von praktischen Erwägungen einmal ganz abgesehen. Hier soll es uns um die drei Hauptzutaten jeglicher Wissenschaft gehen. Da hätten wir als erstes die Empirie. Im Grunde handelt es sich dabei um ein Frage/Antwort-Spiel zwischen Welt I („alles, was der Fall ist“) und Welt II (die Welt der Wahrnehmung und Bewertung) mit der Erkenntnis der „Fakten“. Als nächstes hätten wir in Welt III (dem Weltbild, das einer für zutreffend hält) die Theorie als Destillat aus der Fülle der Fakten: So ist es nun mal! Ob das auch stimmt, wissen wir allerdings nicht. Zum Drei-Welten-Modell vgl. übrigens am besten So 26-05-24 Das bessere Argument.

Nun ist es so, daß der Zusammenhang zwischen Masse und Geschwindigkeit von Einstein schon 1905 in seinem Aufsatz ›Zur Elektrodynamik bewegter Körper‹ im Kern postuliert und seitdem auch tausendmal empirisch bestätigt wurde. Es ist also so!

Allein, was soll das bedeuten? Hier kommen wir zur dritten im Bunde, der Interpretation. Die Interpretation führt, wie’s scheint, ein geradezu stiefmütterliches Dasein in der Welt der Wissenschaften.

So geht die G’schicht, man könne leider, leider das Universum wegen der Gegebenheit Lichtgeschwindigkeit nicht so recht bereisen. Wenn nämlich ein Raumschiff sich der Lichtgeschwindigkeit nähere, dann – so die G’schicht – steigere sich dessen Masse ins Unendliche, und damit auch die zum Antrieb benötigte Energie. Unendlich viel Energie aufzubringen aber sei rein technisch nun mal unmöglich. Also auch Reisen in ferne Gefilde.

Soweit klingt das plausibel. Aber ist es auch wahr im weiteren Sinne? Ein Blick auf die Graphik zeigt uns – und hier sind wir bei der Interpretation von Empirie und Theorie –, daß wir ja mitnichten mit Lichtgeschwindigkeit fliegen müssen. Bei zum Beispiel „nur“ 87% Lichtgeschwindigkeit kommen wir gerade einmal auf die doppelte Masse (vgl. dazu wieder das Pünktchen in der Graphik). Das aber dürfte technisch ohne weiteres beherrschbar sein. Demnach würde eine Reise zu beispielsweise Proxima Centauri – dem nächsten Stern im Universum – nicht 4 Jahre und 3 Monate dauern, sondern eben 4 Jahre und 11 Monate. Bolle findet: die 8 Monate machen den Kohl dann auch nicht mehr fett.

Das Problem ist also nicht die Unmöglichkeit, unendliche Energie aufzubringen, um ein bei Lichtgeschwindigkeit unendlich schweres Raumschiff anzutreiben. Das Problem ist vielmehr die Gegebenheit der Lichtgeschwindigkeit an sich. Das aber ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Soweit also zur Interpretation gegebener „Fakten“ bei gegebenem theoretischem Schliff. Die Welt ist voll von derlei, übrigens: Corönchen, Ukraine, Klima … – you name it. Überall führen die nackten Fakten zu nichts als Verwirrung.

Bolle hat sich nach einigem Hin und Her übrigens entschlossen, den schlichten Begriff ›G’schicht‹ zu verwenden, wo andere von ›Erzählung‹ oder gar von ›Narrativ‹ fabulieren. Gemeint ist damit stets das gleiche: Ein Deutungsmuster aus der unübersichtlichen Fülle der Erscheinungen. Thomas S. Kuhn hat in seinem Werk ›Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen‹ dafür übrigens 1962 schon den Begriff ›Paradigma‹ verwendet. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.