Nach dem vielleicht etwas haarigen Beitrag vom letzten Sonntag wollen wir uns heute wieder etwas leichterer Lektüre widmen. Immerhin ist sie inhaltlich verdrießlich genug.

Mittlerweile ist es fast ein Jahrzehnt her, daß die damalige Bundeskanzlerin 2015 ein ebenso fröhliches wie unsubstantuiertes ›Wir schaffen das!‹ als Losung unters Volk geworfen hatte. Deutschland sei ein starkes Land, habe schon so vieles geschafft – und werde wohl noch viel, viel mehr schaffen, und dergleichen mehr. Dabei hatte sie – das läßt sich nicht leugnen – erhebliche demoskopische Rückendeckung beim Volke. Das Fußball-Sommermärchen von 2006 war seinerseits erst knapp ein Jahrzehnt her. Man feierte mit Wohlbehagen das Gefühl, endlich und endgültig auf der Seite der Guten angekommen zu sein: heiter, weltoffen und allgemein ganz lieb. Was paßt da besser ins Bild als eine kräftige Prise Willkommenskultur?

Manche meinen ja, die Deutschen seien übertrieben begeisterungsfähig. Angelsachsen nennen das zuweilen gar hysterisch. Wie so oft wird sich auch hier ein Körnchen Wahrheit finden lassen. Bolle für sein Teil erklärt sich das ja schlicht mit Glühwürmchen-Emphasis: großes Herz, nicht ganz so großes Hirn, zuweilen.

Andere dagegen haben sehr frühzeitig dagegengehalten. Auf den Punkt gebracht hat es wohl Peter Scholl-Latour: Wer halb Kalkutta aufnehme, werde nicht etwa Kalkutta retten, sondern selber zu Kalkutta werden. Bolle meint, die Mischung macht’s, und paraphrasiert dabei gerne Paracelsus: Die Dosis – und nicht etwa die Substanz – entscheidet über Wohl und Wehe. Vgl. dazu auch Mo 28-12-20 Corönchen-Portiönchen oder die Geschichte vom warmherzigen Samariter (Mo 11-11-19 Proportionen).

Hier und heute wird man sich fragen dürfen – oder gar fragen müssen: Wem ist ein höheres Maß an prognostischer Kompetenz – verstanden als die Fähigkeit bzw. das kognitive Vermögen, die wesentlichen Konsequenzen seiner Entscheidungen nebst allfälliger Nebenwirkungen zu überblicken – zuzugestehen? Der Alt-Kanzlerin oder dem weitgereisten alten weisen Mann?

Von krassen Entgleisungen wie Messerstechereien und Gruppenvergewaltigungen einmal abgesehen zeigen sich die „Nebenwirkungen“ auch im Kleineren: Wer in bislang ungekannt schneller Folge mehrere Einbrüche oder regelrechte Raubdelikte in seiner unmittelbaren Nachbarschaft bzw. Bekanntschaft erleben mußte, wird den üblichen Tilgungen bzw. Beschwichtigungen des Journalismus 2.0 nur noch wenig Glauben zu schenken geneigt sein.

Sind also alle Zugereisten Verbrecher? Natürlich nicht. Wenn aber von, sagen wir, 1 Mio Leuten, die hier wirklich nichts zu suchen haben, nur winzige 1% zu den bösen Buben (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) zählen, dann sind das immerhin 10.000. Und wenn die nur 1 mal pro Woche unangenehm auffallen, dann macht das eine halbe Million schwere Straftaten pro Jahr. Mehr als genug, könnte man meinen. Womit wir wieder bei Paracelsus wären. Und irgendwann fallen die Leute halt vom Glauben ab. In der Presse heißt es dann: Sie radikalisieren sich – nur weil sie nicht willens sind, diejenigen, die diese Entwicklung nicht nur protegieren, sondern nachgerade klasse finden („Ich freu‘ mich drauf“), mit ihrer Stimme auch noch demokratische Legitimität zu verleihen, und dabei nicht träge genug, einfach zu Hause zu bleiben.

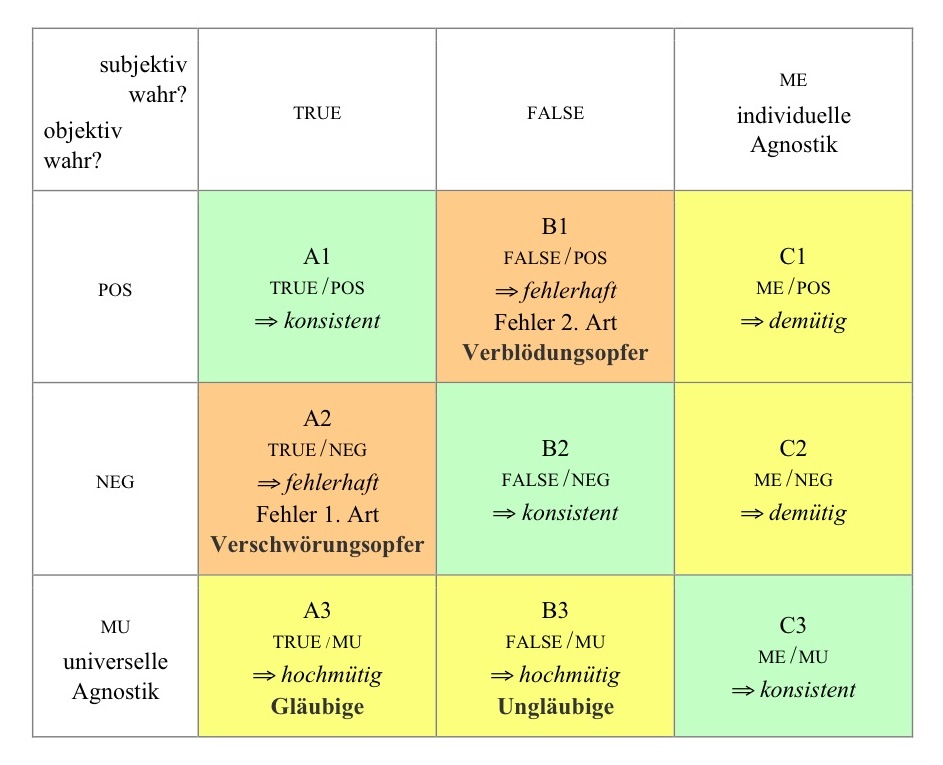

Damit aber entfernen wir uns von der prognostischen Kompetenz, die sich ja auf Prognosen und damit auf die Zukunft bezieht. Hier haben wir es schon mit einem veritablen Mangel an schierer Urteilsfähigkeit zu tun. Aber wie Bolle das zuweilen auszudrücken pflegt: Das Weltbild stirbt zuletzt. Damit meint er natürlich Welt III, of course.

Zunächst aber wird das, was einer wahrnimmt, nach Kräften ignoriert und idealisiert, was das Zeug hält. Erst wenn‘s gar nicht mehr geht, folgen die üblichen langen Gesichter: „Das haben wir nicht gewußt“ beziehungsweise, perfider noch, „Das haben wir nicht wissen können“. Bolle meint: hättet ihr wohl. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.