Reden wir über Eliten. Obwohl – ganz einfach ist das nicht. Bolle weiß kaum, wo er ansetzen soll. Probieren wir es mit Humor. Humor ist ja bekanntlich das, was übrigbleibt, wenn alles andere witzlos wird (vgl. dazu Fr 15-12-23 Das fünfzehnte Türchen …). In den unendlichen Weiten seiner Festplatte hat Bolle anläßlich eines Geburtstagsgrußes einen Netzfund passend zum Thema ausgegraben, der allerdings auch schon wieder drei Jahre alt ist. Dabei geht es um einen Kurzdialog eines Schweizer Fahrgastes mit seinem Zugschaffner kurz nach Antritt einer Fahrt von Zürich nach Stuttgart.

Bolle kann aus eigener Lebenserfahrung versichern: Genau so geht Schweizer Humor. Doch ist der Scherz auch oft genug das Loch, durch das die Wahrheit pfeift – wie ein chinesisches Sprichwort weiß. Die Wahrheit ist, daß die Schweizer Bahn mitunter schon grenzüberschreitende Bahnverbindungen nach Deutschland eingestellt hat – zum Beispiel die Verbindung Zürich/München –, weil auf die Deutsche Bahn aus schweizerischer Sicht einfach kein Verlaß mehr ist. Umgekehrt war ›Mister Deutsche Bahn‹ im angelsächsischen Sprachgebrauch einmal eine stehende Redewendung für zuweilen als geradezu penetrant empfundene deutsche Pünktlichkeit. Vergleiche dazu etwa Adam Fletchers ›Make Me German – Wie ich einmal loszog, ein perfekter Deutscher zu werden‹ aus dem Jahre 2015. Allein das alles war wohl mal …

Auch soll es uns hier nicht um die Deutsche Bahn gehen – nicht im Allgemeinen und schon gar nicht im Speziellen. Vielmehr wird man – selbst bei gutmütigster und wohlwollendster Betrachtung – kaum umhinkommen können festzustellen, daß eigentlich rein gar nichts mehr funktioniert „in diesem unserem Lande“ (Helmut Kohl 1982). Allerdings war hundert Jahre früher schon – doch dies nur am Rande – Nietzsche mit seinem ›Zarathustra‹ (1883 ff.) schon recht dicht dran an dieser Wendung.

Gar nichts? „Welche drei Dinge laufen in Deutschland richtig gut?“ Genau das wurde jemand wie Alice Weidel im letzten ARD-Sommerinterview gefragt. Klarer Fall von trick question, of course. Natürlich wußte sie keine Antwort zu geben. Auch Bolle hätte durchaus passen müssen. Auf mehrmaliges Nachfragen – „Sie haben meine Frage nicht beantwortet“ – hätte sich Bolle vielleicht noch zu einem „Die Arroganz der selbstberauschten Eliten, vielleicht …?“ durchringen können. Das allerdings hätte wohl weit jenseits des vom Interviewer angelegten „Erwartungshorizontes“ gelegen – übrigens ein Unwort, das sich üblerweise angeblich schon seit den 1970er Jahren im schulischen und später dann auch im akademischen Prüfungskontext eingebürgert haben soll.

Bei nüchterner Betrachtung – Bolle liebt ja Selbstbezüglichkeiten – ist nicht einmal das Interview an sich „richtig gut“ gelaufen – und zwar nicht mal halbwegs gut. Genaugenommen sogar beispiellos schlecht. Warum? Nun, besorgte Demokraten hatten es für eine propere Form der politischen Auseinandersetzung erachtet, mit erheblichem technischem Aufwand halb Berlin Mitte dermaßen in einen Lärmteppich zu hüllen, daß man buchstäblich sein eigenes Wort nicht mehr verstehen konnte. Worte verstehen zu können indes will Bolle als geradezu konstitutiv für ein Interview erscheinen. Dem war aber nicht so. Und bis heute – nach also nunmehr einer Woche – hat keine der schieten Eliten irgendeine Ahnung, wer da womöglich seinen Job nicht richtig verstanden hat. Die Redaktion des Qualitätsmediums etwa, die so getan hat als wär nix – und dem Volke das als lebensnahen Journalismus verkaufen wollte? Die Tontechnik, die nicht in der Lage gewesen sein will, die Hintergrundgeräusche – die stellenweise eher Vordergrundgeräusche waren – nach den gängigen Regeln der Kunst rauszufiltern oder zumindest um einige Dezibel zu dämpfen? Die Sheriffs gar, die öffentliche Ordnung offenbar ähnlich freizügig interpretiert haben wie zuletzt nur seinerzeit in Weimar? Vermutlich von allem etwas.

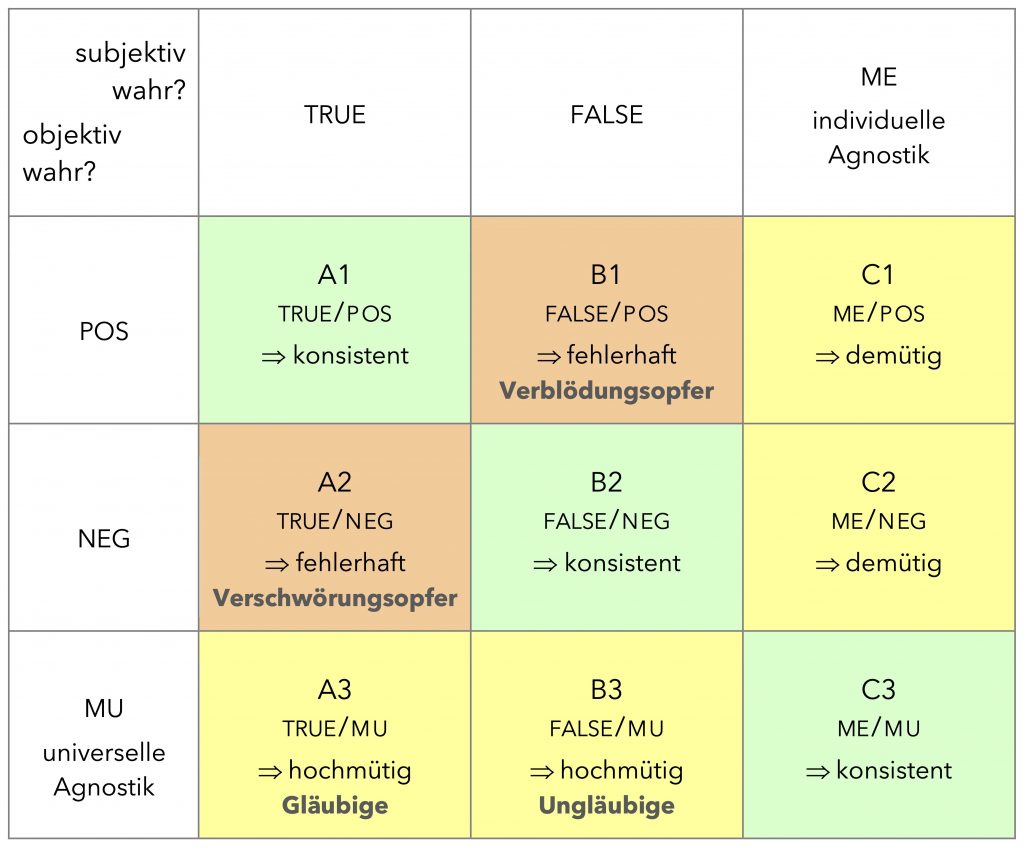

Das Problem ist natürlich mindestens so alt wie die alten Sokratiker – reicht also zurück bis ins 4. Jahrhundert v. Chr. und ist damit immerhin in etwa zweitausendfünfhundert Jahre alt. Die Lösung seit jeher: Die Besten – wer auch immer das sein mag – sollen die Staatsgeschäfte führen. Nach anderer Lesart sollen das, wenn schon nicht die Besten, so doch die Auserwählten sein. Dabei drängt sich Bolle die Frage auf: Kann denn derartig viel dermaßen gründlich schiefgehen bei der Auswahl? Offenbar ist dem so. Und können sich die dergestalt Auserwählten – Elite kommt von electus ›ausgewählt‹ – mit derartig hybrider Selbstberauschung wirklich für die Besten halten? Oder sonnen sich solche Leute (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) – morgens vorm Spiegel etwa, und all dem Chaos, das sie gemeinhin anrichten, zum Trotze – in dem wonnigen Gefühl, wirklich so famos zu sein, wie ihre in der Regel völlig überzogenen Bezüge das nahelegen würden? Das alles aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.