Bundesbank fordert Rente mit 69

Mit dieser Überschrift hat die »Süddeutsche Zeitung« heute aufgemacht – und »Die Welt« sekundiert: „Die Rente ist sicher – aber nicht mehr allzu lange“. Der arme Norbert Blüm: Da ist ihm 1986 ein flotter Spruch rausgerutscht, der ihn wohl definitiv überleben wird. Ähnlich kraß wie Fukuyamas „Ende der Geschichte“ (1992). Aber das ist ein anderes Kapitel. Immerhin: 1986 liegt mittlerweile eine Generation zurück (Bolle rechnet konventionell mit 30 Jahren pro Generation). Solange hat sich die Rente schon mal gehalten – wenn wir von den ganzen schleichenden Einschnitten einmal absehen wollen. Zwar existiert die Rente noch. Allerdings zeigt sie schwer komatöse Züge.

Was sagt die Wissenschaft? „Ein gegebenes Problem läßt sich schwerlich mit derselben Denke lösen, durch die es überhaupt erst entstanden ist.“ So in etwa soll Albert Einstein das „Metaproblem“ einmal auf den Punkt gebracht haben.

Betrachten wir zunächst das grundlegende Problem:

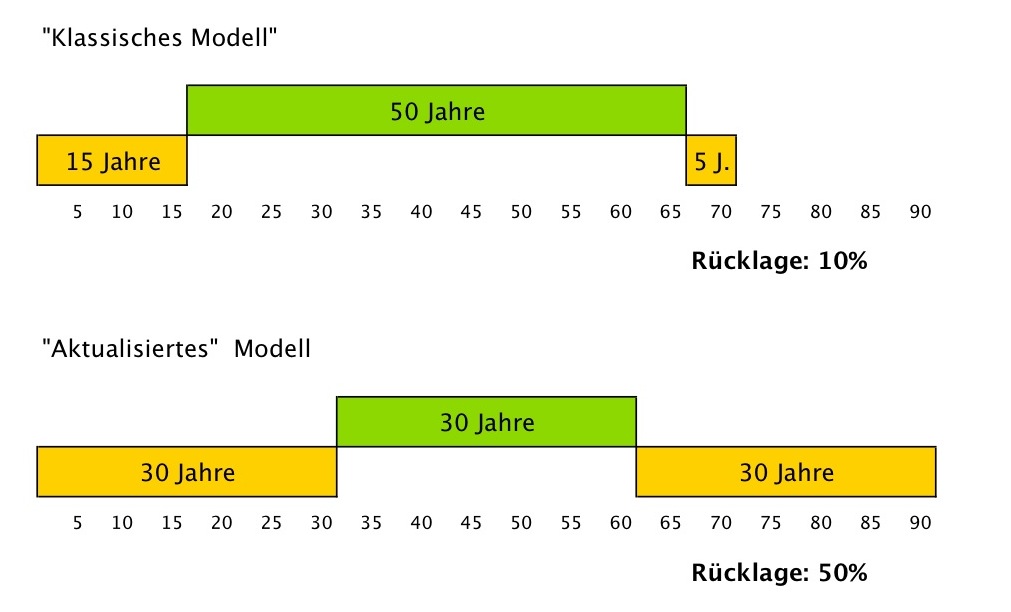

Die Rente wurde Ende des 19. Jahrhunderts – „klassisches Modell“ – von Bismarck mit 15 Jahren Aufwachsen und Ausbildung, 50 Jahren Erwerbstätigkeit nebst Einzahlung in die Rentenkasse und schließlich 5 Jahren Rentenbezug konzipiert. Danach war man absehbar tot und damit nicht weiter „bedürftig“. Wenn wir von Zinsen und ähnlichem Schnickschnack einmal absehen wollen, dann bedeutet das, daß ein Erwerbstätiger im Laufe seines Erwerbslebens 10% seiner Bezüge hat zurücklegen müssen, damit die Rechnung aufgeht. Heute sieht das Bild – „aktualisiertes Modell“ – ganz anders aus: Heute können wir – modelltechnisch vereinfacht – von 30 Jahren Aufwachsen und Ausbildung ausgehen, 30 Jahren Erwerbstätigkeit nebst Einzahlung in die Rentenkasse und weiteren 30 Jahren erwarteten Rentenbezugs. Das aber bedeutet, daß 50% der Bezüge zurückgelegt werden müßten, damit die Rechnung aufgeht. Bolle kennt niemanden, der das tut. Auch kennt er niemanden, der dazu überhaupt in der Lage wäre. Was tun, sprach Zeus? Was hat die „alte Denke“ uns nicht alles versucht einzureden. Wir bräuchten zusätzlich eine Betriebsrente – also ob wir davon ausgehen könnten, daß unser Betrieb, wenn wir Rente beziehen wollen, noch willens und in der Lage sein wird, uns weiterhin durchzufüttern. Da ist eine saubere, rechtlich völlig einwandfreie Insolvenz nebst Neueröffnung unter frischem Namen sehr viel naheliegender. Auch bräuchten wir eine „kapitalgedeckte“ Altersvorsorge. „Kapital“ klingt immer gut. Gemeint ist natürlich nur: Wir müssen mehr fürs Alter zurücklegen – möglichst verzinst. Aber erstens kann man sich auf eine Verzinsung nicht wirklich verlassen – und auf einen möglichen Wertauftrieb von Wertpapieren ebenso wenig. Und zweitens schließlich, siehe oben, sprengen die 50% der rechnerisch notwendigen Rücklage die Möglichkeiten der meisten bei weitem. Ein dritter beliebter Vortrag der „alten Denke“: Wir brauchen ganz viel Zuwanderung – auf daß diese Leute dann „unsere“ Rente bezahlen. Als gäbe es kein Äquivalenzprinzip: Im Grundsatz kriegt jeder das wieder raus, was er selber eingezahlt hat. Zuwanderer arbeiten im Ergebnis also für ihre eigene Rente – und nicht etwa für „unsere“. Das also wird so nicht funktionieren. Allerdings ist dieser Ansatz trefflich geeignet, das Problem „ganz nach Demokratensitte“ weiter in die Zukunft zu verschieben: Après nous le déluge (nach uns die Sintflut) – wie Madame de Pompadour das nach der verheerenden Niederlage bei Roßbach gegen Friedrichs Truppen (1757) einmal mit entwaffnender Offenheit formuliert haben soll, um sich nicht die Partylaune verderben zu lassen.

Die „Forderung“ der Bundesbank bedeutet also nichts weiter als den Erwerbstätigkeitsbalken (siehe oben) ein wenig zu verlängern und den Rentenbezugsbalken dafür ein wenig zu verkürzen. „Alte Denke“ eben – und dabei naturgemäß nicht sonderlich inspiriert. Also: „Game over“, oder was? Der letzte macht das Licht aus? Wir wollen an dieser Stelle nicht hysterisch werden. Das Rentenproblem ist lösbar – zumindest mathematisch. Dabei gilt: Was mathematisch funktioniert, könnte auch im richtigen Leben funktionieren. Ob sich indes die Dinge entsprechend wenden, hängt entscheidend an den jeweiligen Entscheidern – bzw. letztlich an deren „Auftraggebern“, mithin also dem Souverän. Und? Wer ist der Souverän? Das sind irgendwie wir alle. „Wir sind das Volk“ – kennen wa ja. Die Lösung greift allerdings etwas weiter als hier auf die Schnelle darstellbar ist. Daher verweisen wir auf die beigefügte PDF. Zugegeben: keine ganz leichte Kost – aber auch nicht völlig unverdaulich. Einen Versuch ist es wohl allemal wert. Ein halbes Stündchen Zeit sollte man sich dafür aber schon nehmen. Verglichen mit der seit 1986 währenden Dauer-Irritation (siehe oben) scheint uns das aber ein vertretbarer Aufwand zu sein. Falls Sie Fragen haben: Nutzen Sie unsere Kommentarfunktion. Wir werden antworten – versprochen. Viel Spaß bei der Lektüre!