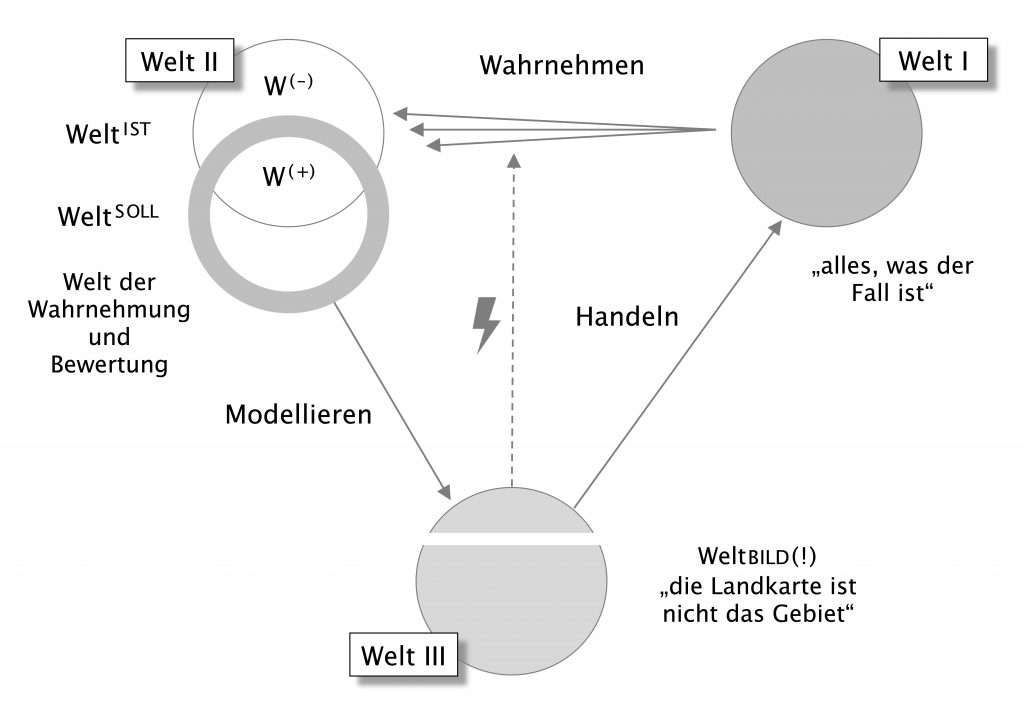

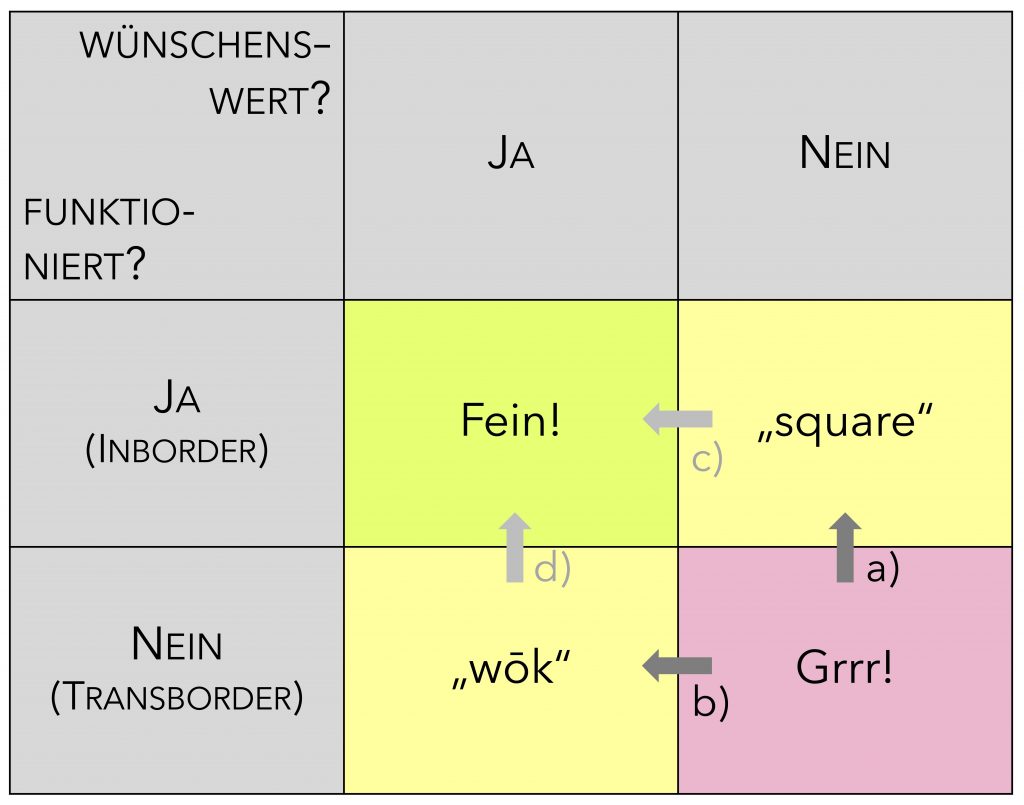

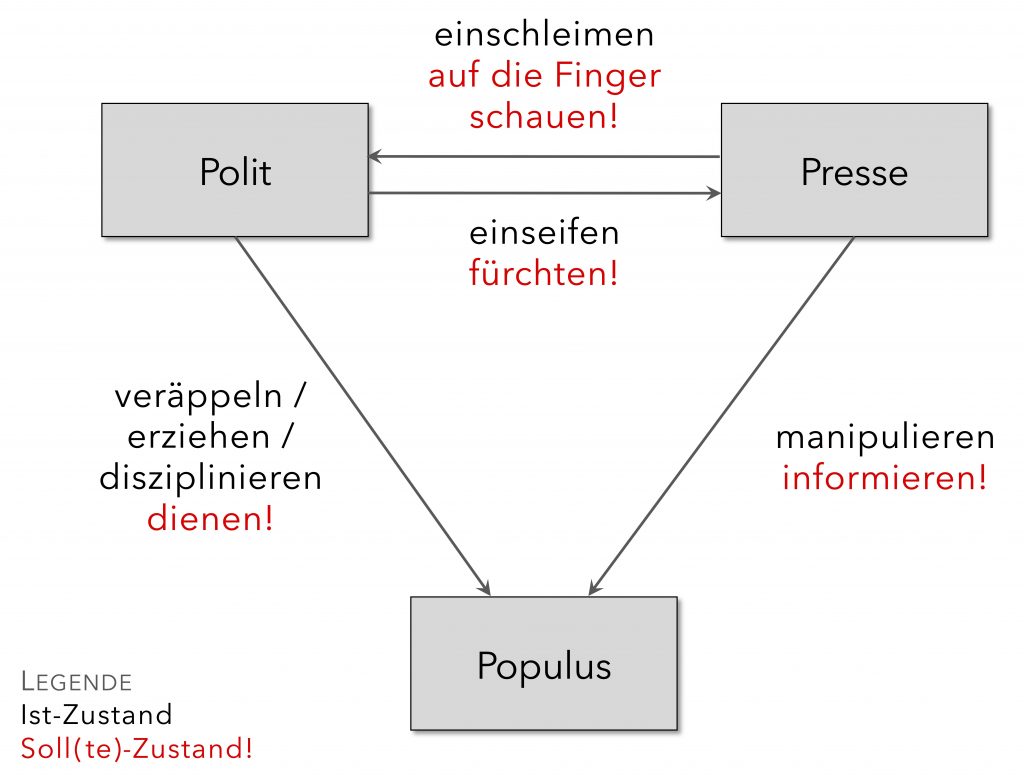

Die Beziehung Polit→Populus ist, man kann das wohl kaum anders sagen, nicht weniger kaputt als die Polit/Presse-Symbiose – die ja eigentlich gar keine sein sollte (vgl. dazu So 21-09-25 Polit / Presse / Populus – Der Tragödie erster Teil). Das wird auch dann nicht besser, wenn wir ›kaputt‹ durch das nüchternere ›schräglagig‹ (neudeutsch: biassed) ersetzen.

Die politische Klasse ist eine Blase für sich. Zumindest hat sie sich im Laufe der letzten gut 75 Jahre – also innerhalb von nur zweieinhalb Generationen – langsam, aber sehr, sehr sicher dahin entwickelt.

Am Anfang war das Wort. Und das Wort besagte, daß alle Staatsgewalt vom Volke ausgehe, und daß selbige von selbigem „in Wahlen und Abstimmungen“ ausgeübt werde, unterstützt durch „besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung“. So wäre das in Ordnung und so steht es auch wörtlich und ausdrücklich in Art. 20 II GG.

Dabei gehen Wahlen nach allgemeiner Auffassung durchaus in Ordnung. Wäre es anders, ließe sich das Paratickma von der heiligen Kuh ›Demokratie‹ – der allgemein gemeinten Wegscheide zwischen den Guten und den Bösen – auch nicht vernünftig begründen. Allerdings – und das ist wichtig – wird doch sehr darauf geachtet, daß selbige nicht ernstlich was verändern. Wie heißt es doch beim Volk in Lästerlaune? Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten (vgl. dazu auch So 11-12-22 Das elfte Türchen − der 3. Advent …).

Aber Abstimmungen? Das geht natürlich gar nicht – jedenfalls so lange nicht, wie es die Polit-Sphäre mit einem ihrer Ansicht nach schwererziehbaren Populus zu tun hat. Wer weiß, was denen alles einfallen könnte? Also lieber nicht. Daß Abstimmungen entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut des Art. 20 II GG ausdrücklich nicht „mitgemeint“ sein sollen, das hat die sogenannte herrschende Lehre (h.L.) unter den Juristen sehr frühzeitig schon sehr deutlich klargestellt. Wo kämen wir denn da hin? Zustände wie in der Schweiz vielleicht? Das grenzte doch glatt an Anarchie.

Das Mißtrauen gegen das Volk sitzt tief – und im Grunde war das so von Anfang an. „Nie wieder“ hieß die Losung. Nie wieder Krieg – nie wieder Auschwitz – und natürlich auch nie wieder Nazis, of course. Da befinden sich ganze Generationen im permanenten Ausnüchterungsrausch – falls man das so sagen mag. Obwohl: mit dem Krieg sieht man das zurzeit nicht ganz so eng, wie’s scheint. Wenn’s doch der guten Sache dient – der „richtigen“ Seite der Geschichte, gar. Bolles O-Ton: Sancta simplicitas!

Kurzum: das Volk mußte und muß nach wie vor von möglicher Machtausübung tunlichst ferngehalten werden – aus rein erzieherischen Gründen. Und so kann es nur wenig verwundern, daß hochgespülte Vertreter der Classe politique in Schnatterrunden (neudeutsch: Talkshows) allen Ernstes zum Besten geben, daß so ziemlich alle wichtigen Entscheidungen – von der Westbindung über die Abschaffung der D-Mark, und was sonst noch so alles angestanden haben mag – gegen den Willen des Volkes, zumindest aber gegen den Willen der Mehrheit durchgesetzt wurden. Und das sei ja wohl auch alles ganz richtig gewesen. Kurzum: die Polit-Sphäre befindet sich, gewissermaßen von Anfang an, in einem Dauerzustand überlegenen Durchblicks – zumindest ihrer Meinung nach.

Von Hans Rimbert Hemmer, einem Entwicklungsökonomen, stammt das sogenannte Zweikreis-Theorem. Es besagt im Kern, daß es keinen Sinn mache, zwischen einzelnen Ländern als Interessengruppen zu unterscheiden. Die jeweils oberen Schichten beliebiger Länder – einschließlich aller Entwicklungsländer – seien einander sehr viel näher als die jeweiligen Völker sich unterscheiden. Prada-Taschen zum Beispiel werden in Timbuktu genauso angeboten und nachgefragt wie etwa in Paris, in Moskau oder eben Mailand. Bolle vermutet, daß es sich mit dem Polit-Personal aller Länder ganz ähnlich verhält. Mit dem Volk an sich hat man – einmal in der Blase etabliert – nur noch recht wenig zu tun. Man könnte das durchaus als eine Art von „Blasenschwäche“ sehen – mit der es sich aus der Sicht des Polit-Establishments allerdings höchst trefflich leben läßt. Wie sonst sollte man es interpretieren, wenn in so manch Schnatterrunde unfreiwillig komisch von den „Die Menschen da draußen im Lande“ die Rede ist?

Kurzum: Das Volk an sich, der Populus, wird leicht zur Randerscheinung im Polit-Getriebe – eine Art notwendiges Übel. Im günstigsten Falle ist es harmlos – völlig harmlos. Falls nicht, muß es eben auf Linie gebracht werden. Und ist es nicht willig, so braucht‘s halt Gewalt. Wenn’s doch zu Nutz und Frommen aller ist …

Dabei könnte auch hier alles so schön sein: Das Volk entscheidet – und zwar Wahlkreis für Wahlkreis – von wem es vertreten werden will. Und die Vertreter wären ihrem Wahlvolk verpflichtet, und niemandem sonst – und schon gar nicht ihrer Partei. Allerdings läuft die Entwicklung genau in die Gegenrichtung: Mit der letzten Wahlrechtsreform ist es so weit gekommen, daß im Zweifel statt der per Erststimme gewählten (!) Volksvertreter via Zweitstimme irgendwelche Apparatschiks in den Bundestag einziehen, die niemandem verpflichtet sind außer ihrer eigenen Partei. Max Weber übrigens hat in seinem ›Politik als Beruf‹ 1919 schon unterschieden zwischen Leuten, die für die Politik leben und solchen, die von der Politik leben. Apparatschiks aller Art jedenfalls leben, wie’s scheint, von der Politik – und das meistens gar nicht mal so schlecht.

Wäre derlei womöglich verfassungswidrig? Natürlich nicht. Genau so nämlich steht es in Art. 38 I GG. Dort heißt es: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.

Man beachte hier das „nur“. Von einem Parteienstaat mit seiner Entartung „Fraktionsdisziplin“ – wie es immer so schön beschönigend heißt – ist da überhaupt keine Rede. Im Gegenteil: In Art. 21 I GG heißt es klipp und klar: Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.

Man beachte hier das Wörtchen „mit“. Bolle ist es einigermaßen unverständlich, wie es bei der gegebenen Grundgesetzeslage zu einem Parteienstaat kommen konnte, in dem die einzelnen Volksvertreter nichts, die Parteien dagegen alles zu entscheiden haben – bis hin zur Kanzler- und Ministerwahl, also der Entscheidung darüber, wer das Volk regieren soll. Allein: Wenn sich’s doch lohnt? Dann weiter so! (Homans‘ Theorem Nr. 1 in Bolles Fassung). Es lebe die Blase!

Noch schöner wäre es natürlich, wenn das Volk nicht nur entscheiden könnte, von wem es vertreten sein will – also echten Kandidaten und nicht etwa herz-, hirn- und seelenlosen Parteien –, sondern auch und vor allem, von wem es regiert werden will. In den USA zum Beispiel ist genau das der Fall: Exekutive (der Präsident) und Legislative (der Kongreß mit Senat und Repräsentantenhaus) werden dort getrennt und völlig unabhängig voneinander (um jeweils zwei Jahre versetzt) gewählt. Bolle will das durchaus deutlich demokratischer anmuten. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.