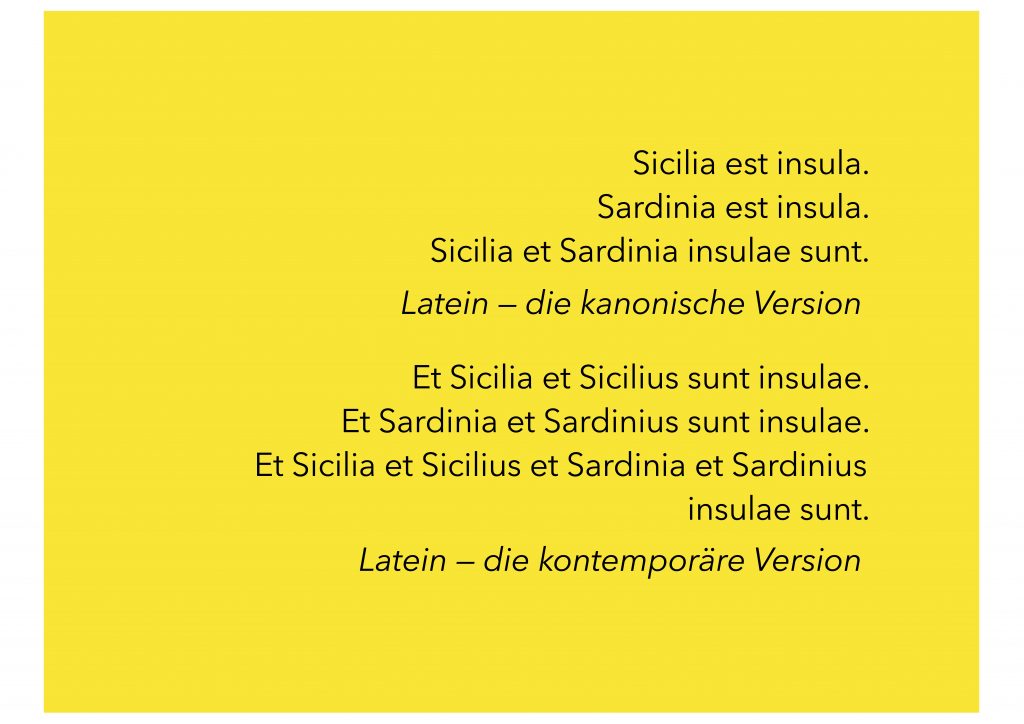

Nachdem unsere letzten Sonntagsfrühstückchen mitunter doch ein wenig haarig ausgefallen waren, wollen wir uns heute einem höchst harmlosen Sujet zuwenden. Dabei handelt es sich um die allerersten Sätze aus Bolles erster Latein-Fibel seinerzeit. Autor und Verlag haben sich mittlerweile im Dunkel der Zeiten verloren. Aber Bolle bleibt natürlich dran, of course.

Sizilien ist eine Insel.

Sardinien ist eine Insel.

Sizilien und Sardinien sind Inseln.

Bolle findet, das ließe sich möglicherweise selbst bei rudimentären beziehungsweise gar nicht vorhandenen Lateinkenntnissen durchaus noch erfassen. Sein erster Gedanke damals jedenfalls war: krass – ich kann Latein! Das dickere Ende sollte erst sehr viel später kommen, of course. Das dickere, wohlgemerkt, nicht etwa das dicke. Im Kern ist Latein ja durchaus logisch – was Bolle seinerzeit sehr entgegenkommen sollte.

Nun hat sich Bolle die Mühe gemacht, selbiges in eine gendergerechte beziehungsweise nachgerade woke Version zu transformieren. Am Informationsgehalt – der Tatsache nämlich, daß es sich sowohl bei Sizilien als auch bei Sardinien um Inseln handelt – ändert sich dabei nichts, und zwar rein gar nichts. Bolle wollte lediglich korrekterweise berücksichtigt wissen, daß auch die männliche Version gegebenenfalls „mitgedacht“ beziehungsweise mitberücksichtigt sein will. Und so kommen wir auf die alternative Version, die sich in manch jung-modern-aufgeschlossenen Kreisen ja durchaus einer gewissen Beliebtheit erfreuen dürfte – falls man dort überhaupt Latein sprechen würde.

Nun, bei der Kontemporärisierung hat sich der Text leider, leider, von ursprünglich 72 Zeichen auf 135 Zeichen aufgebläht – also auf fast das Doppelte. Bolle meint, wenn das damals schon so Sitte gewesen wäre, hätte er sicherlich nie Latein gelernt – und frühzeitig schon das Handtuch geworfen. Zum Glück waren das diesbezüglich seinerzeit deutlich weniger ambitionierte Zeiten.

Die Tatsache, daß sowohl Sizilien als auch Sardinien auch gegengeschlechtlich „gelesen“ werden können, beziehungsweise möglicherweise gar müssen, ist natürlich auch eine Information, of course – spielt aber im vorliegenden Falle keine, und zwar wirklich rein gar keine Rolle. Keinesfalls jedenfalls sollte derlei Blubbersprech eine Verdoppelung des Textumfanges rechtfertigen können. Wir hatten das vor langer Zeit schon mal thematisiert und dabei auf Schopenhauers § 287 in seinem ›Über Schriftstellerei und Stil‹ (1851) verwiesen und das mit ›Deutlich denken‹ unterschrieben (vgl. dazu So 06-09-20 Laber Rhabarber).

Der leitende Grundsatz der Stilistik

sollte seyn, daß der Mensch nur einen

Gedanken zur Zeit deutlich denken kann;

daher ihm nicht zuzumuthen ist,

daß er deren zwei, oder gar mehrere,

auf ein Mal denke. –

Bolle würde ja mitnichten meckern wollen – wenn das Ganze nicht allmählich pandemische Ausmaße angenommen hätte. Dabei handelt es sich hierbei nicht einmal um Redundanz – was als stilistisches Mittel ja durchaus seine Berechtigung haben mag. Vielmehr handelt es sich schlicht und ergreifend um thematischen Overflow: ruinierte Stilistik ohne zusätzlichen Erkenntnisgewinn bei verdoppeltem Textvolumen. Aber wie heißt es in Bolles Kreisen doch gleich so schön: Irren ist menschlich – wirren ist wöklich. Oder – auch das kursiert als Kurzformel: Gestern irre – heute wirre.

In jüngerer Zeit ist Bolle der Begriff ›suggestive Desinformation‹ untergekommen. Das mag auf den ersten Blick recht geschmeidig klingen. Wenn wir aber bedenken, daß wir ›Information‹ als ›entscheidungsrelevantes Wissen‹ aufzufassen haben, dann haben wir es hier nicht einmal mit Information zu tun – und folglich auch nicht mit Desinformation. Also sollte womöglich besser von ›manipulativer Null-Information‹ die Rede sein: Rüber kommt rein gar nichts – jedenfalls nichts Entscheidungsrelevantes. Allerdings soll, wie es scheint, auf die Einstellung – im weiteren Sinne: die mappa mundi – der Empfänger (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) Einfluß genommen werden – und zwar möglichst, ohne daß sie es überhaupt merken. Damit aber berühren wir den Wesenskern der Manipulation – und befinden uns mittenmang auf einem ergiebigen Tummelplatz woker Weltenrichter. Wobei vorläufig offenbleiben muß, ob wir ›richten‹ hier im Sinne von ›geraderücken, in Ordnung bringen‹ oder nicht eher doch im Sinne von ›beurteilen‹ beziehungsweise gar ›verurteilen‹ auffassen wollen oder gar müssen. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.