An diesem Wochenende feiert die Hansestadt den 835. Geburtstag ihres Hafens. Als Geburtsstunde gilt dabei ein Freibrief von Kaiser Barbarossa, der den hanseatischen Kaufleuten so manches Extrawürstchen zu braten erlaubte.

Was hat das mit dem Muttertag zu tun? Nun, stundenlang auf einer solchen Festivität herumzulungern: dafür reicht die Zeit für mehr als 1 Million quirlige Besucher durchaus aus, wie’s scheint. Mit einem freundlichen Worte dagegen fühlt sich so mancher rein zeitlich schnell überfordert.

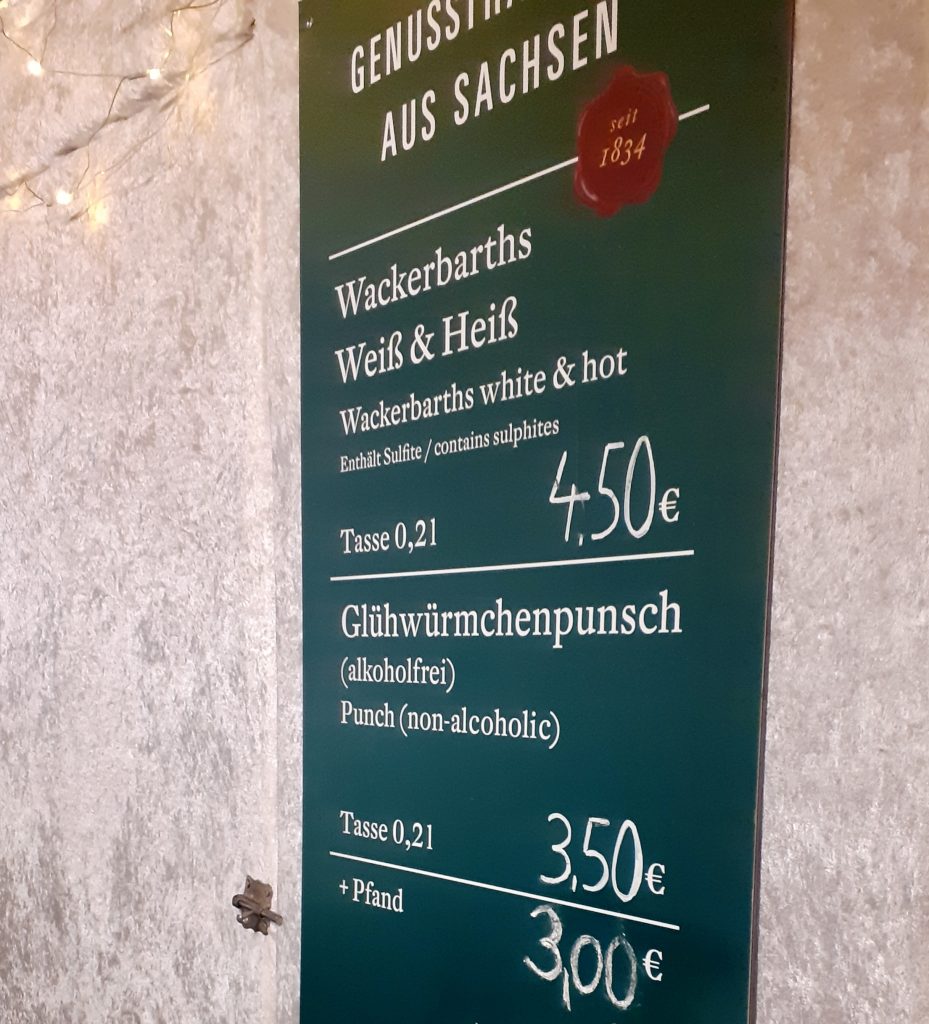

Bolle findet ja: Nein danke, und begnügt sich, obschon in unmittelbarer räumlicher Nähe, mit Buch und Bier – wobei das Bier der frühen Stunde geschuldet Tass Kaff hat weichen müssen.

Allein es findet sich eine weitere Parallele: In dem Buche auf dem Bildchen geht es unter anderem um Frustrationstoleranz. Lorenz beschreibt dort, wie in den frühen 1960er Jahren schon namentlich amerikanische Soziologen bzw. Psychologen einen besseren Menschen heranzuziehen gedachten, indem sie dem Nachwuchs „von klein auf jede Enttäuschung (frustration) ersparen und ihnen in allem und jedem nachgeben“ wollten.

Lorenz‘ Fazit: Es entstanden unzählige ganz unerträglich freche Kinder, die alles andere als un-aggressiv waren.

Folglich fügen sich hier „keine Zeit“ und „keine Lust“ aufs Trefflichste zusammen. Damit wollen wir diesen Teil für heute abschließen. Eine stehende Wendung – wie etwa „Fröhlichen Muttertag allerseits“ – hat sich ja bislang nicht wollen herausbilden.

Im Folgenden beschreibt Lorenz übrigens noch die, wie er es nennt, tragische Seite:

Die tragische Seite der tragikomischen Angelegenheit aber folgte, wenn diese Kinder der Familie entwuchsen und nun plötzlich statt ihren unterwürfigen Eltern der mitleidlosen öffentlichen Meinung gegenüberstanden, wie etwa beim Eintreten in ein College.

Nun, mittlerweile sind wir so weit, daß viele der Professores (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) selber so erzogen sind – von wegen öffentliche Meinung. Damit aber neigt die Katze dazu, sich in den sprichwörtlichen Schwanz zu beißen. Jedenfalls sind die Leute kaum glücklicher – und wohl auch noch immer nicht weniger aggressiv. Guckt Euch um auf der Welt – gerade in diesen Tagen.

Im übrigen ist Bolle ja der Ansicht, daß jeder (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) über ein Fleckchen Balkon oder Terrasse zum stetigen Gebrauch verfügen sollte. Einrichten ließe sich derlei ohne weiteres. Das alles aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.