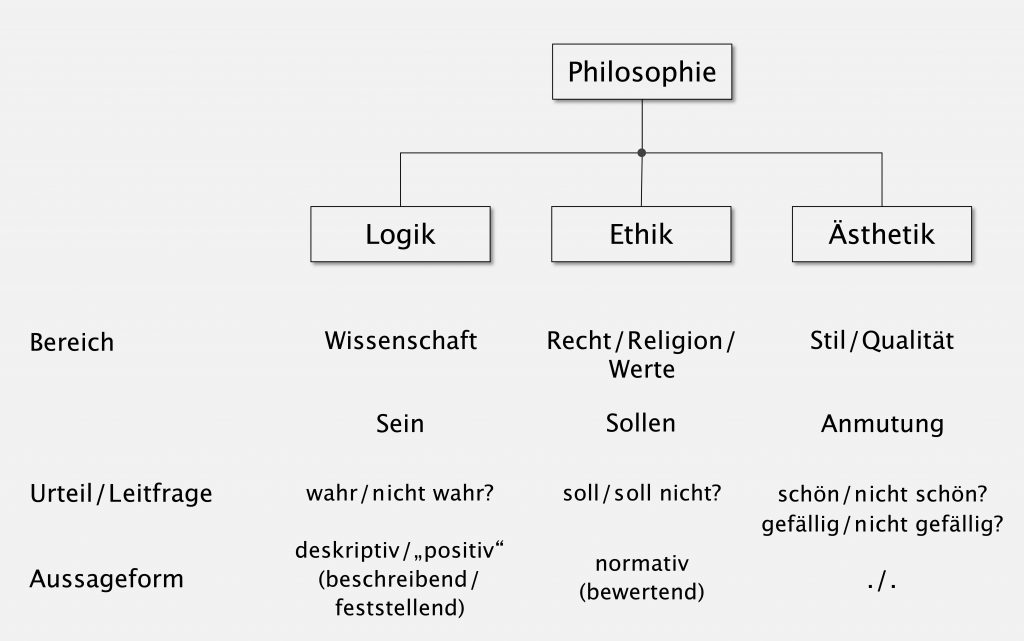

Da sind sie wieder, unsere drei Daseins-Domänen – die Bolle ja meist zärtlich, aber wohl nicht weniger treffend, ›Die drei Töchter der Philosophie‹ nennt. Zuletzt verwendet hatten wir sie vor kurzem erst (vgl. So 03-08-25 Eritis sicut Deus, scientes veritatem et falsitatem) und davor vor knapp einem Jahr (vgl. So 06-10-24 Propaganda). Mittlerweile neigt Bolle ja der Ansicht zu, daß sich der allergrößte Teil des alltäglichen Unsinns, der tagein, tagaus so über einen kommt, durchaus vermeiden ließe, wenn man nur ein etwa halbes Dutzend – Bolle hat nachgezählt – Modelle beachten würde. Non multa, sed multum (lieber viel als vielerlei), also – eine Ansicht, die schon der römische Rhetoriklehrer Quantilian (ca. 35 bis ca. 96 n. Chr.) vertreten haben soll, und die Goethe, unser Dichterfürst, in seinem ›West-oestlichen Divan‹ (1819) auf seine ureigenste, geradezu idiosynkratische Weise epigrammatisch wie folgt gefaßt hat:

Getretner Quark

Wird breit, nicht stark.

Allein: Vergebens predigt Salomo. // Die Leute machen’s doch nicht so. (Wilhelm Busch).

Nun ist Wissenschaft – also die erste der drei Töchter – gegenwärtig schwer en vogue. Nüchtern betrachtet handelt es sich bei ›Wissenschaft‹ um ein gesellschaftliches Subsystem, das bestrebt ist, Gegebenheiten beziehungsweise Zusammenhänge zu erkennen. Das geschieht entweder (zumindest vordergründig) absichtslos oder aber zweckgerichtet. Ersteres nennen wir Grundlagenforschung, letzteres anwendungsorientierte Forschung. Dabei ist das, was wir ›Technik‹ nennen – zu der wir übrigens ohne weiteres auch die Medizin zählen können –, gewissermaßen die Krone der Anwendungsorientierung. Da wird ausprobiert, was funktioniert. Und wenn etwas funktioniert, dann nennen wir es ›wahr‹ im Sinne unseres Bildchens oben. Das ist dann einfach so. Und vielleicht liegen wir damit gar nicht mal so falsch – jedenfalls so lange nicht, wie wir nicht wirklich wissen, was Wahrheit an sich denn überhaupt sein soll.

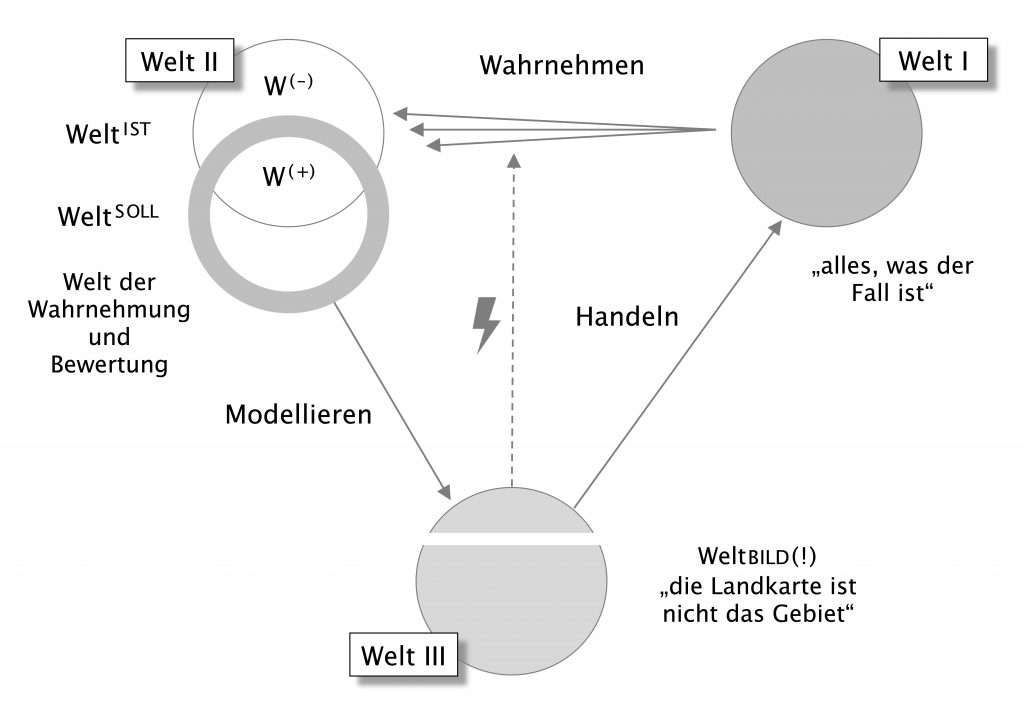

Kant spricht hier gern vom ›Ding an sich‹ – dem jeglicher Beobachtung per se Unzugänglichen. Manche halten das gar für seinen wichtigsten Beitrag zur Philosophie. Im Kern kann Kant dabei nichts anderes meinen als das, was Bolle Welt I nennt.

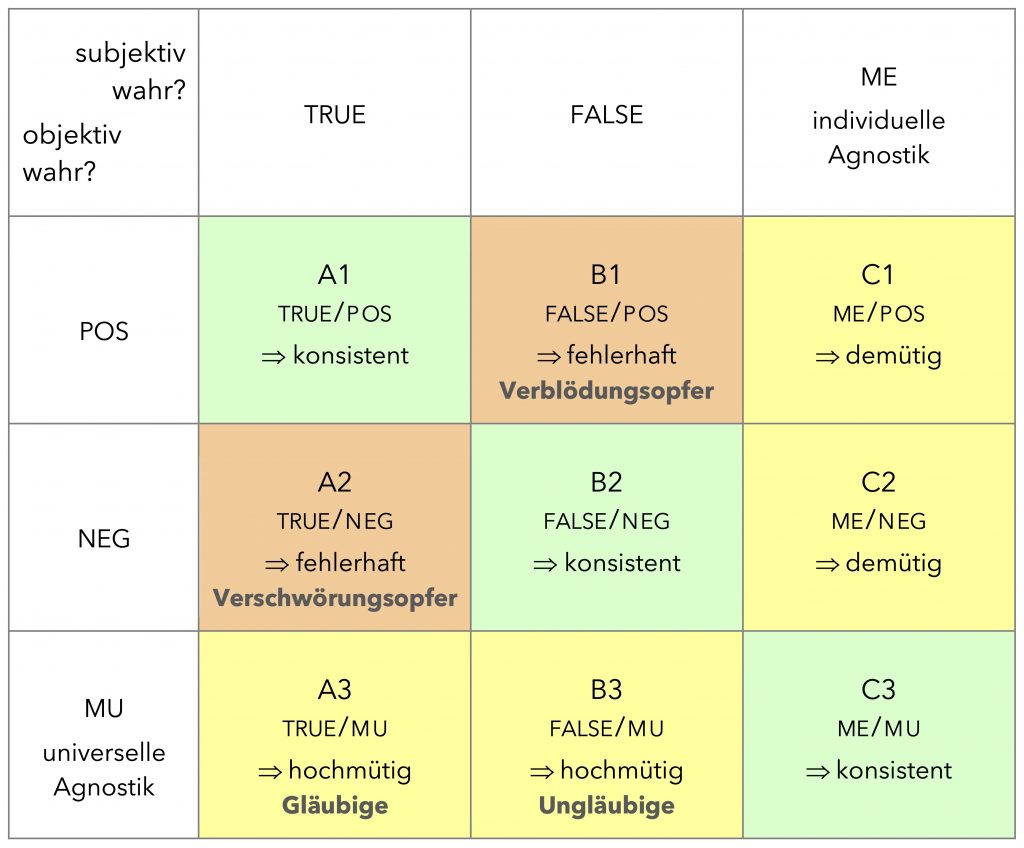

In puncto Wahrheit jedenfalls scheint Bolle mit dem trichotomen WiWa-Modell (›Wirklich wahr?‹ // vgl. dazu zuletzt So 06-07-25 Kranksein – unser Preis fürs Dasein?) alles Wesentliche gesagt. Kieken wa ma. Vielleicht kommt ja noch mehr …

›Wissen‹ – also die Einsicht in Gegebenheit beziehungsweise Zusammenhänge – läßt sich nur einigermaßen gesichert erwerben, wenn man die Möglichkeit hat, etwas wieder und wieder und wieder zu überprüfen. Vornehm nennt man das übrigens ›verifizieren›‹ beziehungsweise, seit Popper (1902–1994) noch sehr viel vornehmer, das Gegenteil von etwas zu falsifizieren. Aber derlei hat mit Wissenschaft wenig zu tun und lenkt nur ab vom Wesentlichen.

Die Überprüfung vermuteten Wissens aber funktioniert nur ausnahmsweise und bei weitem nicht in allen Disziplinen, die sich „Wissenschaft“ nennen. Bolles Lieblingsbeispiel hier ist die „Entdeckung“ des Higgs-Bosons. Das Higgs-Boson ist ein schon 1964 von Peter Higgs und anderen theoretischen Physikern postuliertes Teilchen, das dafür verantwortlich sein soll, daß es so etwas wie Schwerkraft gibt.

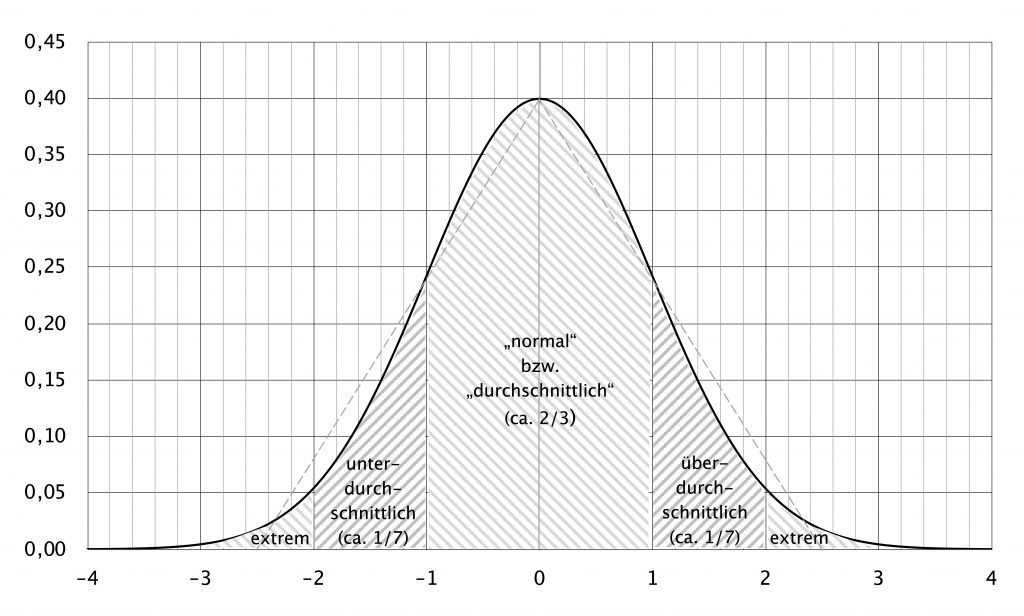

Um zu vermeiden, daß man etwas glaubt (true), was dann möglicherweise doch nicht so ist (neg), mußte man erst einmal leistungsfähige Teilchenbeschleuniger entwickeln – und dann testen, testen, testen … Das ganze hat sich bis 2012 hingezogen – also fast 50 Jahre. Dann erst nämlich sollte der experimentelle Nachweis eines Higgs-Bosons gelingen. Wobei ›Nachweis‹ durchaus als Euphemismus durchgehen kann. Tatsächlich ist es nämlich so, daß besagtes Teilchen (nur) mit einem Signifikanzniveau von 5 σ nachgewiesen werden konnte. In der Graphik wäre das die Fläche unter der Kurve bei x = 5. Wir haben darauf verzichtet, das einzuzeichnen, weil ja bereits bei x = 4 nicht mehr viel los ist. Damit man sich das besser vorstellen kann: Die Wahrscheinlichkeit, daß man irrtümlich ein Higgs-Boson „entdeckt“ hat, entspricht der Wahrscheinlichkeit, mit einer Münze 22 (!) mal in Folge Kopf zu werfen (oder Zahl – ist egal). Viel Spaß beim experimentellen Überprüfen!

Zum Vergleich: In den meisten sozial orientierten Wissenschaften begnügt man sich dagegen mit einem Signifikanzniveau von gerade einmal 5 Prozent. Das entspricht der Wahrscheinlichkeit, bescheidene 5 (!) mal hintereinander Kopf (oder Zahl) zu werfen. Das hat Bolle tatsächlich ausprobiert – und gerade einmal 17 Würfe gebraucht, um 5 mal hintereinander ›Zahl‹ zu erzielen.

Kurzum: die meisten Wissenschaften wissen nichts. Was sie allerdings nicht davon abhält, so zu tun, als wüßten sie was. Bolle meint: ›Wissenschaft, die Wissen schafft‹ geht anders. Um das breite Publikum zu bluffen, reicht es indessen allemal.

Um hier etwas Klarheit reinzubringen, unterscheidet Bolle zwischen Repro-Disziplinen und Non-Repro-Disziplinen. Dabei sind erstere Wissenschaften, in denen es möglich ist, ein und denselben Zusammenhang wieder und wieder zu überprüfen – solange, bis man nach menschlichem Ermessen einigermaßen sicher sein kann, daß es „wirklich“ so ist. Das übliche Unwort „exakte Wissenschaften“ – also Wissenschaften, wo man etwas rechnen kann – mag Bolle dagegen gar nicht in den Mund nehmen. Aus der Möglichkeit, etwas in Zahlen oder Formeln zu verpacken, folgt nämlich keineswegs, daß das ganze damit auch nur einen Deut wahrer würde. Bestenfalls wird es beeindruckender für das breite Publikum. Bolle sieht hier den – durchaus verständlichen – Wunsch der Paragonisten der Non-Repro-Disziplinen, doch bitteschön auch als „echte“ Wissenschaft anerkannt zu werden. Viel mehr als einen eingefleischten Minderwertigkeitskomplex (Alfred Adler 1912) vermag Bolle hier aber nicht zu erkennen.

Alles andere ist natürlich auch ehrenwert – aber eben nicht repro. „Wissen schaffen“ läßt sich so nicht. Philosophieren allerdings läßt sich sehr wohl. Folglich haben wir es hier mit Sozialphilosophie zu tun: Die jeweiligen Wissenschaftler meinen, etwas sei so (oder so) – entziehen sich dabei aber jeglicher Nachprüfbarkeit. Kann sein, kann nicht sein. Wer weiß …?

Das alles wäre gar nicht weiter schlimm – würden solche Wissenschaftler nur nicht wie gekränkte Kinder darauf bestehen wollen, daß sie Wissen schaffen. Sie tun es nicht.

Ganz schlimm ist es übrigens bei den Juristen. Die Rechtswissenschaft hat mit ›Wissenschaft, die Wissen schafft‹ rein gar nichts zu tun. Das ergibt sich bereits aus ihrer Zugehörigkeit zu der Daseins-Domäne Schwester Ethik. Wir haben es hier mit einem Set von Sollens-Aussagen zu tun – und keinesfalls mit Ist-Aussagen (Schwester Logik). Allerdings muß man den Juristen zugute halten, daß sie sich (seinerzeit jedenfalls) sehr ernsthaft mit der Frage beschäftigt haben, ob es sich bei ihrer Disziplin denn überhaupt um eine Wissenschaft handele. Die naheliegende Antwort – Nein – ist dann allerdings irgendwie auf dem Schutthaufen der Geschichte untergegangen.

So richtig peinlich wird es allerdings, wenn Vertreter (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) ausgerechnet dieser Zunft meinen, ihre „Wissenschaftlichkeit“ hervorheben zu müssen (vgl. dazu So 03-08-25 Eritis sicut Deus, scientes veritatem et falsitatem). Auf wirkliche Wissenschaftler kann derlei natürlich nur nachgerade lächerlich wirken, of course.

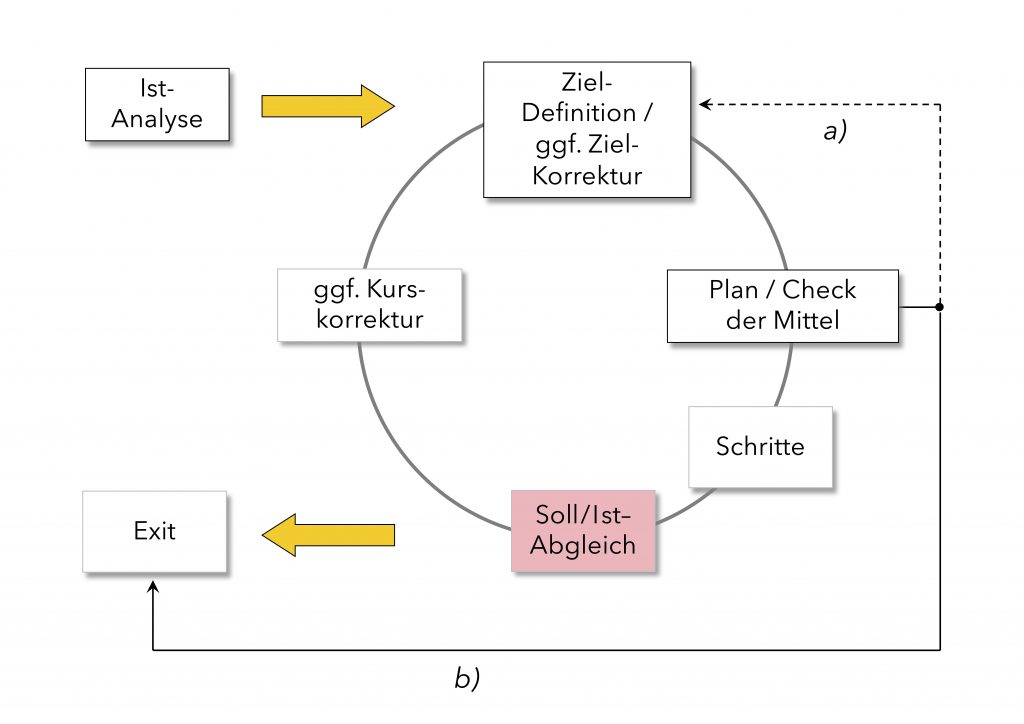

Kurzum: was solchen Disziplinen fehlt, ist eine solide schnelle Feedback-Schleife.

Es hapert hier also am Soll/Ist-Abgleich. Wenn ich – dies als ebenso naheliegendes wie hoffentlich anschauliches Beispiel – ein Programm programmiere und der Interpreter (also das Programm, das meine Programmierung maschinenlesbar machen soll) spuckt immer wieder „Error“ aus, dann weiß ich, daß ich sprichwörtlich Scheiße programmiert habe und werde es umgehend ändern – und zwar so lange, bis es funktioniert. Oder aber, ich lasse davon ab (Pfeil b) und behellige die Menschheit nicht weiter damit.

In der Sozialphilosophie fehlt ein solcher präziser Feedback-Mechanismus. So könnten wir uns bis heute (und in alle Zukunft) trefflich streiten, ob das, was (nur zum Beispiel) Karl Marx meinte, in irgendeiner Weise wahr gewesen sein mag – oder eben nicht. Dem Philosoph ist nun mal nichts zu doof. Er (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) mag dazu beitragen, sich ein Bild von der Welt zu machen (siehe oben Welt III). Das ist durchaus ehrenwert – und vermutlich auch unverzichtbar. Schließlich zählt das Orientierungsbedürfnis zu den vier kognitiven Grundbedürfnissen (SOSS). Mit ›Wissen schaffen‹ aber hat es nichts zu tun.

So – damit hätten wir immerhin fünf von derzeit sechs Modellen in unser heutiges agnostisch-kontemplatives Sonntagsfrühstückchen eingebaut. Falls einem das alles nicht auf Anhieb restlos klar sein sollte. Don’t worry – be happy. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Darauf vielleicht erstmal einen Schnaps zum Frühstück. Bolle jedenfalls macht das so. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.