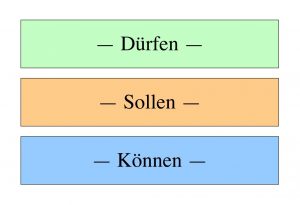

Im Grunde ist alles ganz einfach – wie immer auf der grundsätzlichen Ebene. Ein Problem ist einfach nur eine Soll/Ist-Diskrepanz: Etwas ist nicht so, wie es sein soll, wobei es nicht ohne weiteres möglich ist, den gegebenen Ist-Zustand in den gewünschten Soll-Zustand zu überführen („Transformationsbarriere“). Beispiel: Einer (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) hat Hunger (Ist-Zustand), wäre aber lieber wohlgesättigt (Soll-Zustand). Der Kühlschrank ist bis oben hin voll. Also keine „momentane Transformationsbarriere“ und damit auch kein Problem. Nun ist es so, daß man sich den Blick auf selbst so einfache Zusammenhänge mühelos verstellen kann, allein indem man jegliches mögliche Problem zur „Herausforderung“ hochzwiebelt. Im Grunde sind wir damit wieder bei Gertrude Stein: Ein Problem ist ein Problem ist ein Problem. Ob es nun „als Herausforderung angenommen“ wird oder als „Mimimi-Matrize“ ist dagegen eine Frage der Haltung – und hat mit Soll/Ist-Diskrepanzen bzw. irgendwelchen Transformationsbarrieren wirklich wenig zu tun. Soviel zur begrifflichen Klarheit.

Wie löst man nun ein Problem, wenn die Dinge etwas komplizierter liegen als nur „Habe Hunger“? Nun, erstens muß man sich klar machen, wo man steht (Ist-Analyse), zweitens wo man hin will (Ziel-Definition), und drittens braucht man einen Plan, wie man den Weg von Ist nach Soll zu beschreiten gedenkt. Oft genug tut sich an dieser Stelle im Rahmen eines ›Checks der Mittel‹ ein Folge-Problem auf. Um im Beispiel zu bleiben: Einer hat Hunger, der Kühlschrank ist leer – und das Portemonnaie leider auch. Die Scheckkarte übrigens ist gesperrt. Jetzt hätten wir es in der Tat mit einem Problem zu tun – und jetzt erst geht es um „Herausforderung vs. Mimimi“.

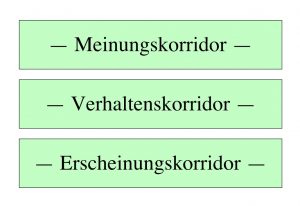

Und? Wie geht man in der Politik mit so was um? Gestern hat Bolle erfahren, daß die Grünen zur Zeit deshalb so erfolgreich seien, weil sie sich einfach nicht festlegen lassen. In unserer Sprache bedeutet das: Der Soll-Zustand ist und wird nicht definiert – und damit jede potentielle Problemlösung im Keim erstickt. Wenn’s aber doch der Wähler wünscht? Das allerdings wollten die Grünen dann doch nicht auf sich sitzen lassen und ließen verlauten, daß man, ganz im Gegenteil und im Gegensatz zur SPD etwa, nicht nur Ziele definiere, sondern sogar sage, wie man dort hinzukommen gedenke. Bolle meint: Na, nu wird’s Tach. Da staunste Bauklötzer.

Allein, worin besteht der Plan? Vorläufig anscheinend nur in einer Vorstellung, in welcher Höhe man Mittel für die Erreichung seiner Ziele aufzuwenden gedenkt. Einen echten Plan, so richtig mit Substanz, stellt sich Bolle anders vor und trägt sich ernstlich mit dem Gedanken, ins Plan/Prognose/Plausibilitäts-Biz einzusteigen. Irgendwas muß da doch gehen – bei den Beraterhonoraren. Das aber ist dann doch schon wieder ein anderes Kapitel.