Es gibt Wendungen, die schnappt man irgendwann mal auf und vergißt sie niemals mehr. ›Einmal lieb für böse sein‹ ist Bolle eine davon. Damals hatte er gerade seine Oberstufenschülerzeit mit Brief und Siegel abgeschlossen – ist also schon ein Weilchen her.

Dabei handelt es sich um eine Art Beziehungsritual bei einem Pärchen aus Bolles näherem Umfeld. Wenn einer der beiden sich schlecht behandelt fühlte, wollte es die Gepflogenheit, eine entsprechende Notiz zu schreiben und dem anderen zuzustecken. Der Kern der Botschaft: Ich fühle mich von Dir schlecht behandelt, Du warst böse zu mir – also habe ich einmal lieb sein gut. Dem Empfänger (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) war natürlich unvermittelt klar, worum es ging. Einzelheiten weiß Bolle nicht zu berichten. Allein es hatte regelmäßig funktioniert. So geht dyadischer Austausch.

Bis zu der Szene unseres heutigen Bildchens, das selbiges symbolisch illustrieren mag, sollten noch zwei Jahrsiebte vergehen. Aber sind Symbole nicht letztlich zeitlos? Das Bildchen zeigt einen Meister mit seinem Schüler beim Dokusan – einem Lehrgespräch, das dem rechten Verständnis dienlich sein soll. Dabei zeigt der Meister hier durchaus keine übertriebene Strenge. Die Haltung ist – zumindest im Vergleich zum regulären Za-Zen – durchaus entspannt. Gleichwohl fühlt er sich, wie’s scheint, veranlaßt, eine definitive Ichi-go ichi-e-Geste zu zeigen: Hier! Und jetzt! Schreibe Er sich das hinter die Ohren! Der Schüler für sein Teil wirkt dabei eher aufnahmewillig denn eingeschüchtert. Ein bißchen Respekt allerdings muß schon sein. So ist das nun mal. Nicht nur im Zen. Bei Beziehungen überhaupt.

Genau an dieses ›Einmal lieb für böse sein‹ mußte Bolle in letzter Zeit verschiedentlich denken. Die Deutschen an sich hatten sich seinerzeit – das ist wirklich noch sehr viel länger her als Bolles Oberstufenzeit – so richtig schlecht benommen. Und da sie damals so böse waren, scheinen sie daraus ableiten zu wollen – genaugenommen gar zu müssen –, daß sie fürderhin furchtbar lieb zu sein haben – und zwar allen und jedem gegenüber. Und zwar nicht nur einmal – sondern für alle, wirklich alle Zeiten. Für immer lieb für einmal böse sein.

So sei das übrigens auch gleich eingangs in Art. 1 GG in Stein gemeißelt: ›Die Menschenwürde ist unantastbar.‹ Bolle meint: mit etwas Phantasie mag einem das so scheinen. Aber werden wir praktisch. Von hier aus ist es nicht mehr allzu weit, um daraus abzuleiten, daß demgegenüber alles andere – in letzter Zeit vor allem und gerade auch die Meinungsfreiheit nach Art. 5 GG – zurückzustehen habe, bitteschön. Auch sei alles, was auch nur im Entferntesten mit „Volk“ zu tun haben könnte, definitiv ein Verstoß gegen das Liebsein-Gebot.

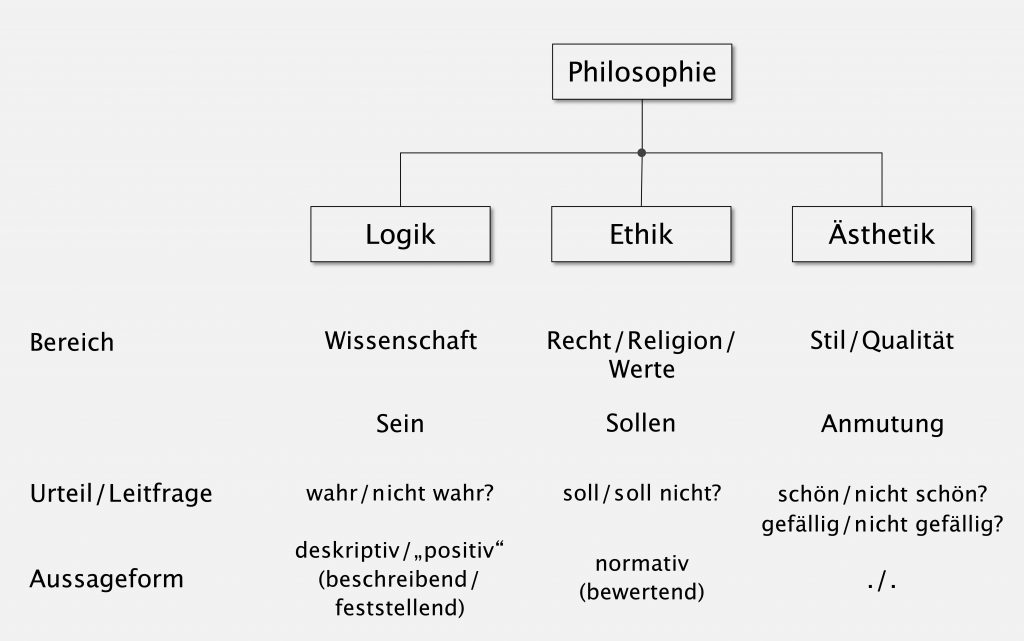

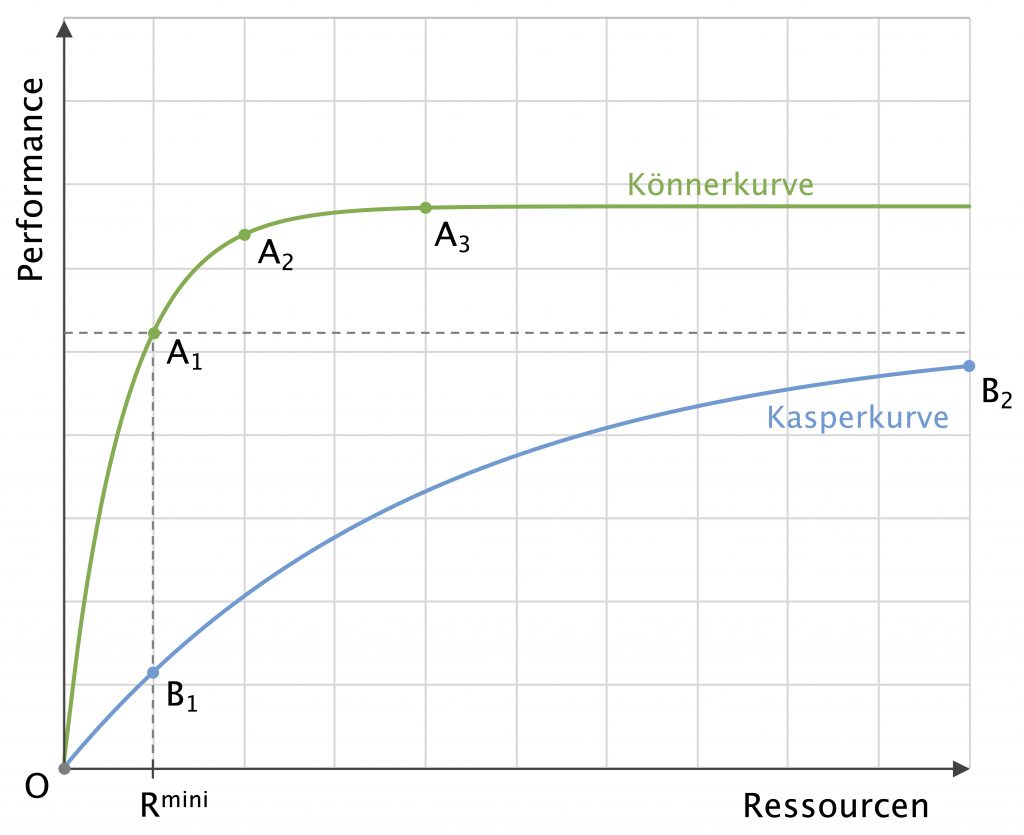

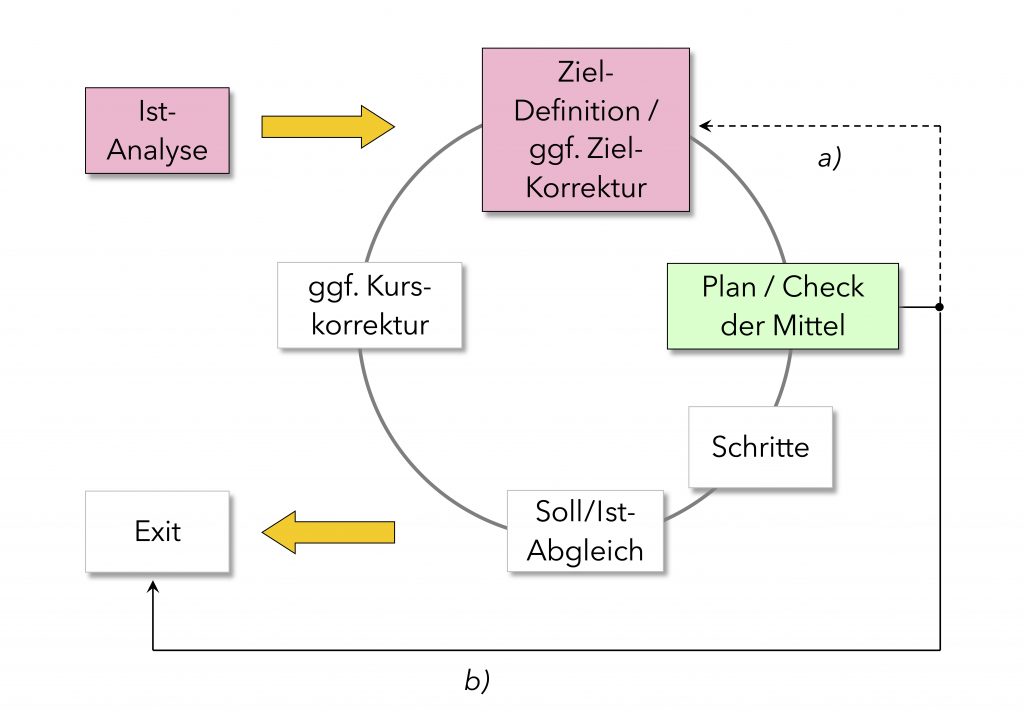

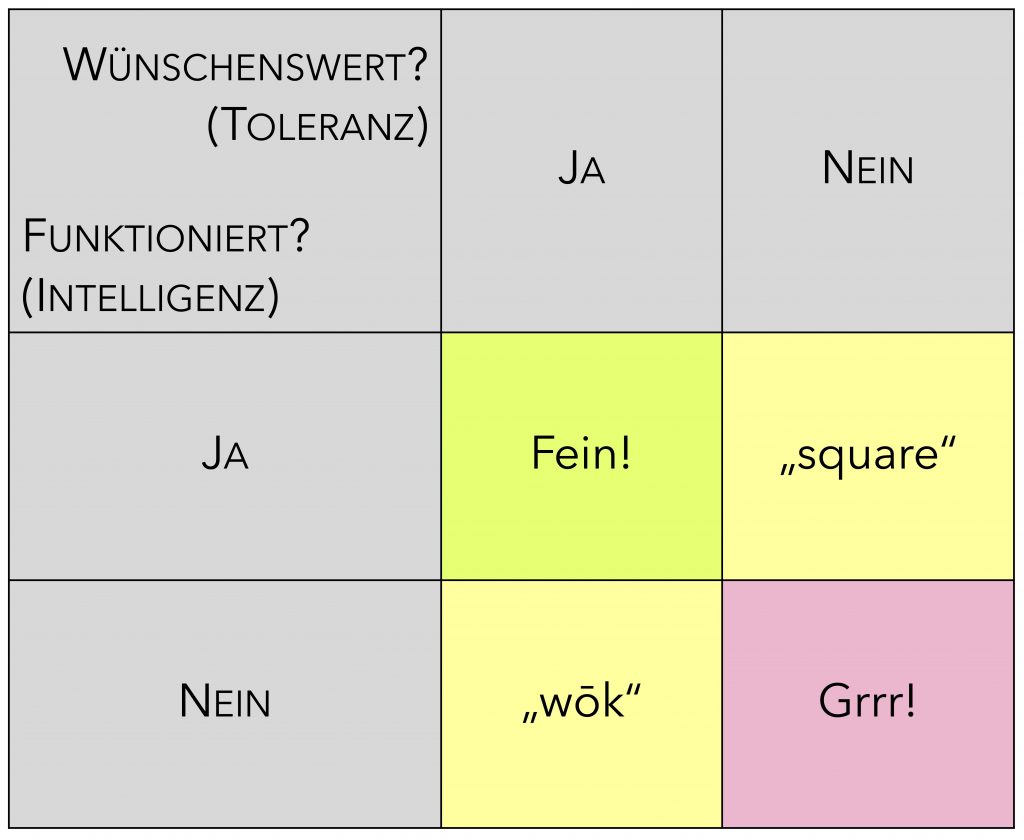

Das Problem an dieser Stelle: Mit einer solchen Einstellung kann kein Mensch leben und schon gar nicht ü b e r leben. Und natürlich auch kein Volk – das es demnach ohnehin besser gar nicht geben sollte. Soweit die deutsche Romantik. Doch fragen wir die Wissenschaft und nehmen wir dabei aus rein analytischen Gründen die Wahlmöglichkeiten, die sich aus beispielsweise Harris‘ ›Ich bin ok – Du bist ok‹ (1969) ergeben. Bolle hat sie auf das absolut Unverzichtbare abgespeckt.

Wir haben es hier mit einer 4-Felder-Tafel zu tun, die sämtliche in Frage kommenden Optionen dichotom in handlicher Form abbildet.

Die beste Wahl, um seelisch einigermaßen gesund durchs Leben zu laufen, ist dabei die Einstellung – Harris nennt es ›Life Position‹, die Übersetzung nennt es ›Lebensanschauung‹ – ›Ich bin ok – Du bist ok‹ (A1). Das bedeutet, daß man andere – aber eben auch sich selbst – grundsätzlich in Ordnung findet. Das bedeutet aber n i c h t , daß man alles, was andere so an einen herantragen – denn das tun sie: es gibt nun mal sowas wie Interessenkonflikte – voll in Ordnung finden muß. Im Zweifel, und zu Ende gedacht, gibt es da nur eines: Fight, fight, fight! – wie der Präsident eines assoziierten Landes das einmal punktgenau, aber nicht ganz unpassend, formuliert hat. Das heißt übrigens n i c h t , daß man dem anderen damit sein grundsätzliches OK-Sein abspricht – wie ein vor allem in Hülsenfrüchtchenkreisen weitverbreitetes und wohlgehütetes Mißverständnis meint erkennen zu müssen.

Zur Vervollständigung: Leute, die sich selber ok finden, alle anderen aber nicht, neigen demnach dazu, kriminell zu werden – zumindest aber asozial (B1). Warum auch lieb sein zu Leuten, die sowieso scheiße sind? Und Leuten, die sich selber nicht mögen, und alle anderen auch nicht, bleibt demnach nur die Flucht in den Autismus (B2).

Dabei ist die Einstellung ›Ich bin nicht ok – Du aber bist ok‹ (A2) im Zweifel die übelste von allen. Mit sowas kann man sich buchstäblich nur sterben legen. Harris nennt es Selbstaufgabe – bis hin zum Selbstmord. Übrigens – und das macht die Sache so pikant – handelt es sich hierbei um ein Weltbild, das für alle und jeden im Säuglingsalter geradezu „alternativlos“ war. Man wurde gesäugt, man wurde gebadet, man wurde trockengelegt, es wurde sich, ganz allgemein, um einen gekümmert. Selber hatte man wenig bis gar nichts zu bieten. Damit m u ß t e sich ein solches Weltbild nachgeradezu ergeben. Gleichzeitig aber ist es eben auch eine Einstellung, mit der man jenseits des Säuglingsalters unmöglich leben kann – schon gar nicht als erwachsener Mensch.

Fassen wir zusammen: ›Einmal lieb für böse sein‹ hat durchaus das Zeug, eine Beziehung über ebenso allfällige wie unvermeidliche Verwerfungen hinwegzutragen. ›Ab jetzt für immer und ewig lieb für einmal böse sein gewesen‹ dagegen hat genau das n i c h t .

Exaktemente aber diese Einstellung – so will es zumindest die gegenwärtig herrschende clique politique – soll es sein, mit der die Deutschen gefälligst durchs Leben zu laufen haben. Genau das nämlich meine der Art. 1 GG mit seiner Menschenwürde. Das geht schon los, wenn einer nur ein Deutschland-Fähnchen schwenkt. Allein – eine Beziehung, die einem solchen Muster folgt, k a n n nicht gedeihlich funktionieren. Im günstigsten Falle bricht sie auseinander – dann ist zumindest Ruhe im Karton – oder sie ist und bleibt krank: „toxisch“ nachgeradezu. Da liegt kein Segen drauf – wie jemand aus Bolles weniger agnostisch inspiriertem Umfeld in solchen Fällen öfters mal zu sagen pflegt. Allein – was stört‘s ein Hülsenfrüchtchen, wenn‘s an der Wirklichkeit zerschellt? (vgl. dazu etwa So 07-09-25 Durch Grenzen gegängelt – Von Inbordern und Transbordern). Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.