Mitunter ist es gar nicht mal so leicht, sich auf der Welt zurechtzufinden. Was die politischen Sphären angeht, haben wir uns daran gewöhnt, die verschiedenen Systeme, die so im Angebot sind, etwas phantasielos – aber bitteschön – dichotom und grob in „links“ und „rechts“ zu unterteilen.

Ob das allerdings noch „zeitgemäß“ ist (wie es immer so schön heißt) darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Schließlich geht die Unterteilung zurück auf die Auseinandersetzungen zwischen Royalisten und bürgerlich Fortschrittsbewegten während der Französischen Revolution. Als sich das mit den Royalisten dann mangels Royals – die kommen heute nur noch in Postillen wie etwa ›Frau im Schmerz‹ und ähnlichen vor – erledigt hatte, blieben die Begriffe der Welt gleichwohl erhalten.

Dabei wurden die Plätze der Königstreuen durch Konservative eingenommen – wenn nicht gar durch Kapitalisten – und die Plätze der Fortschrittsbewegten durch … Fortschrittsbewegte. Nur waren die nicht länger bürgerlich, sondern eben sozialistisch. So gesehen macht das alles sogar Sinn – vor allem, wenn wir uns klarmachen, daß zwischen der Französischen Revolution 1789 und, sagen wir, dem Kommunistischen Manifest 1848 gerade mal zwei Generationen lagen. Man hatte die Ereignisse also durchaus noch frisch im Kopf.

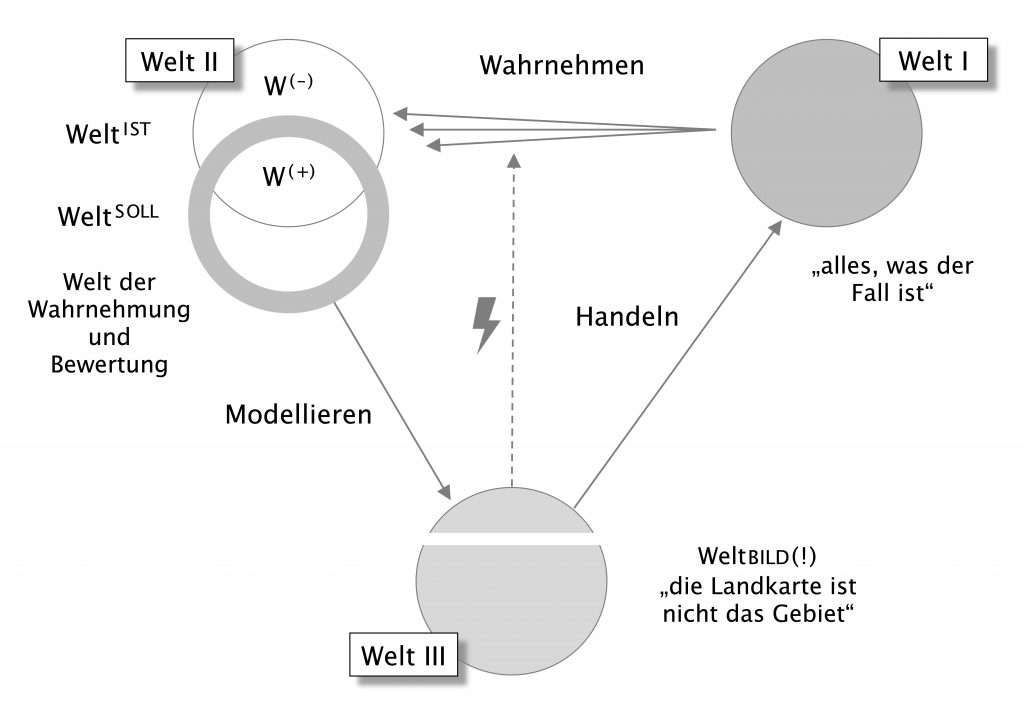

Aber auch das ist heute nicht mehr wirklich aktuell. Und tatsächlich hat Bolle Anfang dieses Jahres in der taz (!) einen Beitrag gefunden, der mit der durchaus berechtigten Frage schließt, ob es heute noch sinnvoll sei, die politische Welt mit Vermessungsgeräten aus dem 18. Jahrhundert kartographieren zu wollen? Bolle meint, wohl eher nicht.

Sehr beliebt im Hier und Jetzt ist die Unterscheidung Demokratie versus Autokratie – wobei es sich bei Demokratien natürlich um die per se Guten handelt und bei Autokratien um die eher Bösen. Aber auch hier kann man leicht ins Schleudern kommen – namentlich dann, wenn ein Volk es sich einfallen läßt, aller Berieselung zum Trotze plötzlich völlig falsch zu wählen. Ein prominentes Beispiel aus jüngerer Zeit dürfte dabei Donald Trumps Wahl zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten sein. Sind die USA jetzt noch demokratisch – oder nicht doch eher schon autokratisch? Manch politischer Beobachter meint sich derlei ja fragen zu müssen. Hierzulande übrigens haben wir mit der AfD das gleiche Problem in Grün: Ist das denn noch demokratisch, wenn das Volk wählt, was es will – und nicht etwa, was es soll?

Falls Demokratie überhaupt irgendeinen Sinn machen soll, dann ja wohl den, daß das Volk das Recht haben muß zu entscheiden, von wem es regiert werden will, und daß es vor allem auch das Recht haben muß, seine Regierung abzusetzen – und zwar ohne daß das, wie in früheren Zeiten, immer gleich in ein Blutbad ausarten muß. So jedenfalls hat es Karl Popper in seiner ›Offenen Gesellschaft‹ 1945 bereits trefflich auf den Punkt gebracht.

Überhaupt hat Bolle den Eindruck, daß – gleichviel ob Links versus Rechts oder Demokratie versus Autokratie – hier ein ewiger Kampf Gut gegen Böse stattzufinden scheint. Dabei wollen die Guten stets das Wünschenswerte – was immer das im Einzelfall auch sein mag. Was demnach wohl die Bösen wollen: etwa das Verabscheuenswürdige, vielleicht? Wir wissen es nicht. Bolle ist noch immer und mit Fleiß damit befaßt, sich auf dem Wege künstlicher Kognitionsreduktion (KK) in Hülsenfrüchtchens Lebens- und Erlebenswelt hineinzufühlen. Aber laßt uns sachlich bleiben:

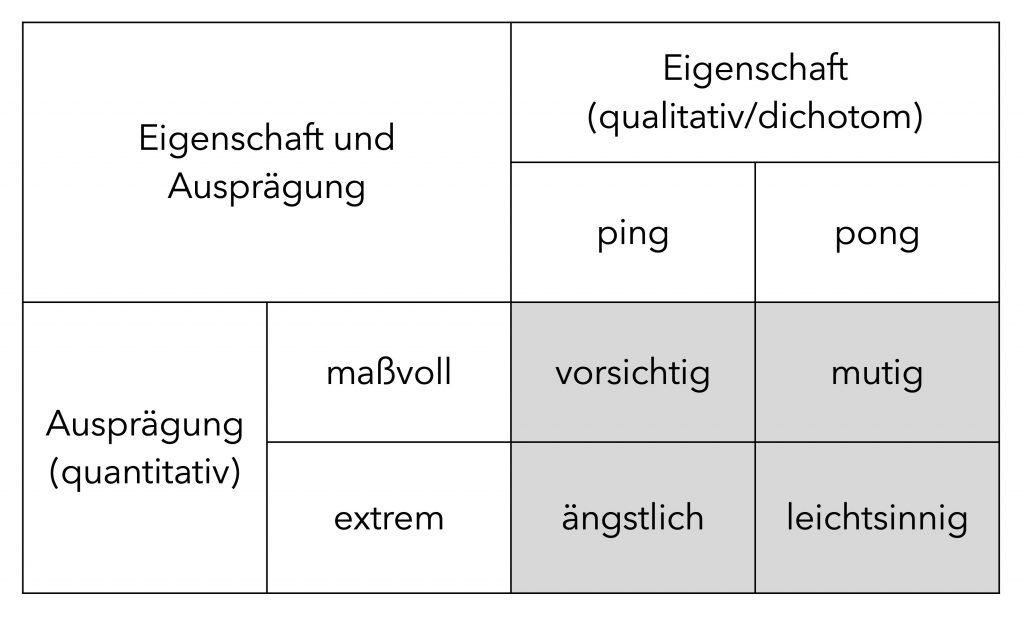

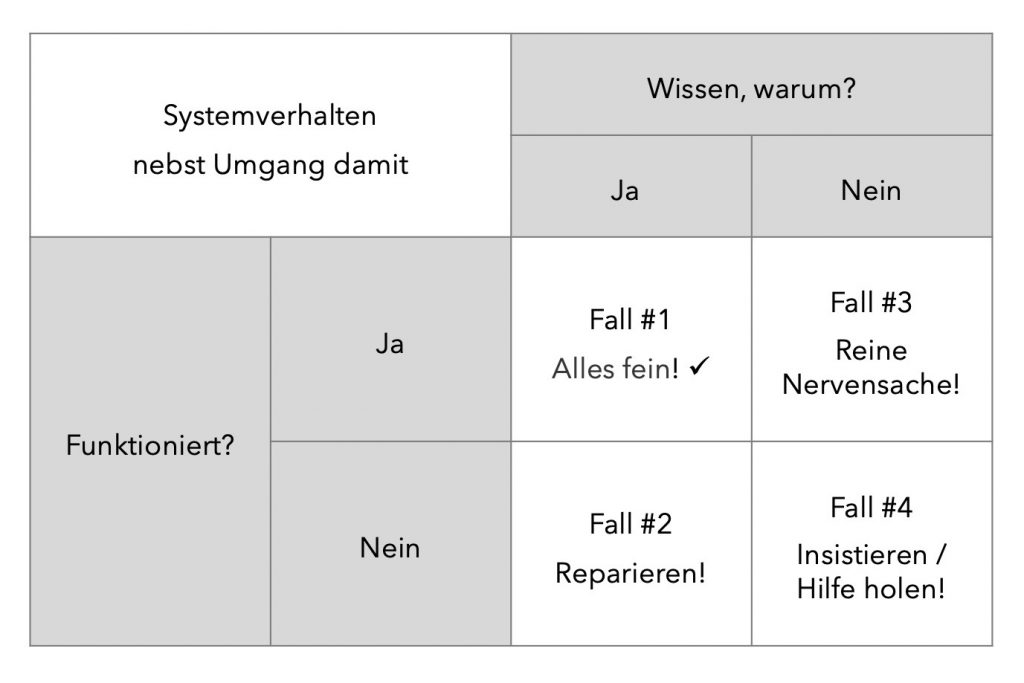

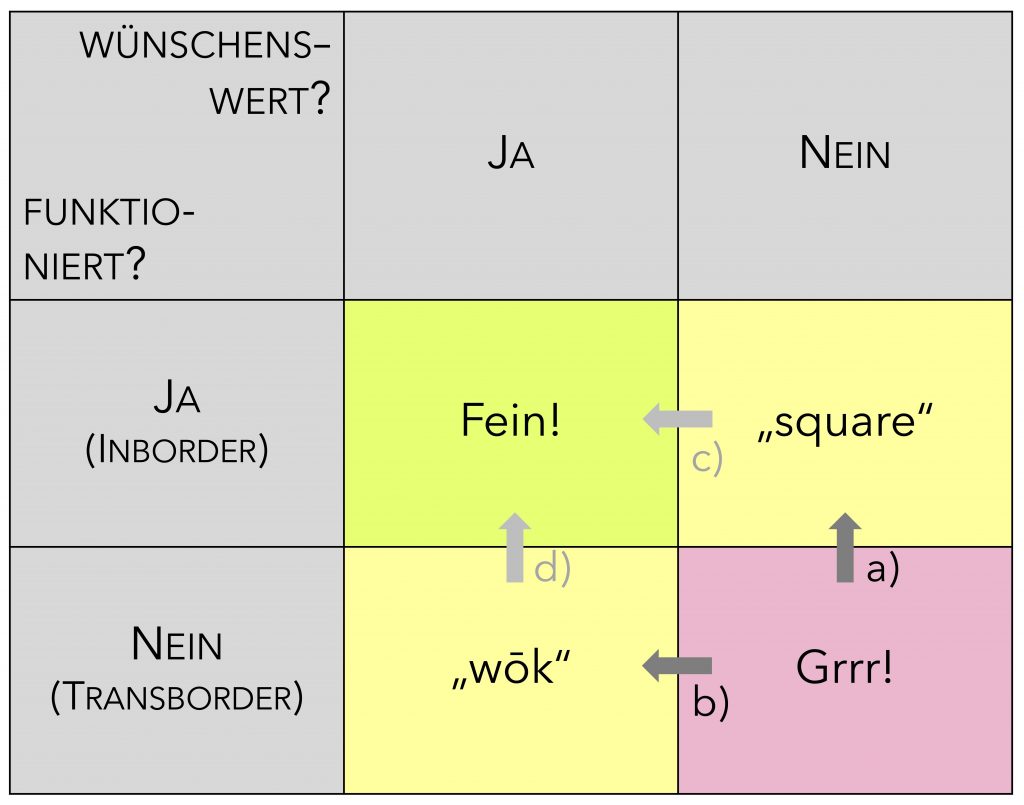

Das Leben ist kein Wunschkonzert – wie eine Kalenderweisheit weiß. Und so gibt es neben der an sich höchst ehrenwerten Dimension ›Wünschenswert?‹ mit den dichotomen Ausprägungen Ja oder Nein noch die Dimension ›Funktioniert?‹, wiederum mit den Ausprägungen Ja oder Nein. Und schon sind wir bei der Gretchenfrage. Angenommen, wir hätten die Wahl zwischen einem höchst wünschenswerten Zustand, der aber leider nicht funktioniert (wōk), und einem weniger wünschenswerten Zustand, der aber den Vorzug hat, realitätskompatibel zu sein (square). Was wird sich wohl auf Dauer durchsetzen? Mit dieser an und für sich doch recht schlichten Frage hat Bolle schon öfters mal ganze Scharen von weltbewegten Seminarteilnehmern (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) so richtig tüchtig ins Schleudern gebracht – und dabei natürlich auch zum Nachdenken, versteht sich.

Kurzum: Bolle würde im Lichte der gegenwärtigen politischen Auseinandersetzungen die Unterscheidung Inborder versus Transborder noch am ehesten einleuchten. Dabei seien Transborder Leute, die in ihrem Weltbild (ihrer mappa mundi, ihrer Welt III) die Vorstellung hegen und pflegen, daß die Welt eine bessere wäre, wenn es nur keine Grenzen gäbe.

Ja, wenn … Wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätt‘ er den Hasen gefangen – wie Bolles liebe gute alte Großmama in solchen Zusammenhängen regelmäßig anzumerken pflegte.

Inborder dagegen neigen, tout au contraire, der Ansicht zu, daß Systeme eine Außenhaut brauchen und wohldefinierte (und dabei möglichst schmale und robuste) Schnittstellen zu ihrer jeweiligen Systemumgebung. So was lernt man, wenn man Programmieren lernt. Wenn etwa Wasser in ein U-Boot läuft, dann macht ein Kapitän, der sein Salz wert ist, die Schotten dicht – selbst dann, wenn das bedeuten würde, den einen oder anderen Seemann opfern zu müssen. Ja, was denn sonst? Die Alternative wäre, den ganzen Kahn mit Mann und Maus absaufen zu lassen. Schön ist das alles nicht – und alles andere als wünschenswert. Allein es ist das einzige, was funktioniert.

Nun hegt Bolle die böse Befürchtung, daß sich Transborder mit statistisch bedenklicher Häufung im ›Wōk‹-Feld wiederfinden – während Inborder sich bevorzugt im ›Square‹-Feld tummeln. Die einen halten es halt mit funktionabel, andere mögen es lieber wolkenkuckucksheimelig.

Gönnen wir uns abschließend einen kühnen, aber wohl nicht ganz unberechtigten Sprung und assoziieren wir Transborder mit Sozialismus-Affinität und bleiben wir dabei unserer Vermutung treu, daß solche Leute zu wolkenkuckucksheimeligen Lösungen neigen. Das würde umstandslos erklären, wieso derlei noch nie, wirklich noch nie, funktioniert hat. Fragt die Chinesen. Die übliche Ausflucht – die wir gerade dieser Tage einmal mehr von politprominenter Seite zu hören bekommen haben: Das sei dann eben kein „wahrer“ Sozialismus gewesen. Wahrer Sozialismus funktioniere, of course. Muß! Und ewig träumt das Murmeltier. Bolle jedenfalls würde solche Leute lieber nicht in politischer Verantwortung sehen. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.