Da hat der Meister, zur Verblüffung und Beschämung seiner Entourage, mal wieder so richtig vom Leder gezogen. Hintergrund ist ein Vater, der sich von den Jüngern Heilung für seinen kranken Sohn erhofft hatte. Allerdings ohne Erfolg. Alles muß man selber machen, grummelte der Meister, und der Knabe ward gesund zur selben Stund’ (vgl. Matth. 17, 18). Natürlich wollten die Novizen wissen, was genau es mit dem Trick auf sich habe. Also ward ihnen der Spruch mit dem Senfkorn.

Um aber seine Jünger nicht über Gebühr zu verdrießen, sah sich der Meister veranlaßt, darauf hinzuweisen, daß der Glaube allerdings mitnichten an Bäumen wachse oder gar vom Himmel falle, sondern sich vielmehr aus Beten und Fasten ergebe.

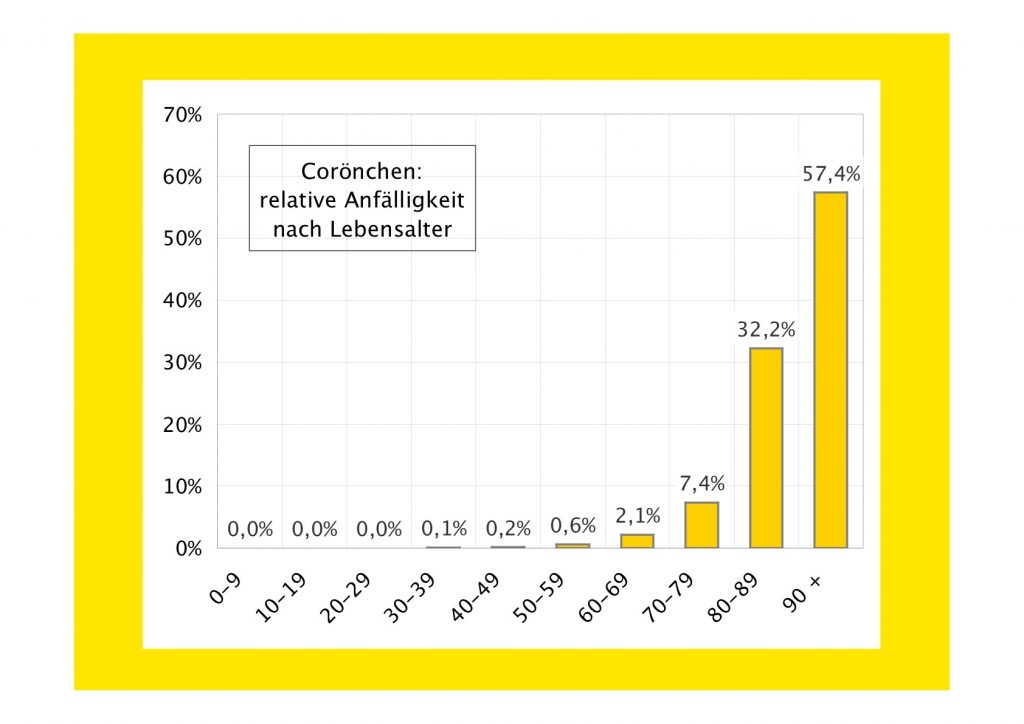

Was hat das mit uns zu tun? Nun, wer hat schon Zeit zum Beten? Bei manchen reicht es ja nicht mal für ein wenig Kontemplation. Und Fasten? Hat jeder fast schon mal geschafft. Wir hatten gestern die Frage aufgeworfen, ob, was, wie und wie tief die Kirchgänger glauben mögen – namentlich in Zeiten von Corönchen. Die Bangbüchsigkeit zieht sich immerhin bis in die höchsten Kreise in Rom. Gibt es nicht auch hierzu eine passende Geschichte? Aber ja doch. Sie findet sich ebenfalls bei Matthäus. Die Jünger waren mal wieder in existentieller Not: Großes Ungestüm im Meer, das Schiff wohl gar in Seenot. Jesus schlief. Da traten die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf uns, wir verderben! Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Stand auf, beendete den Spuk – und es ward ganz stille (vgl. Matth. 8, 24 ff.).

Kurzum: Etwas mehr Commitment oder zumindest Ausrichtung an der Job Description würde sich Bolle von den Vertretern des Himmels auf Erden schon wünschen. Daß ausgerechnet Agnostiker – im Kern also Leute, die sich weigern zu glauben – dem Senfkorn näher sein sollen als die Schäfchen nebst ihrer Hirten (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) zusammen, scheint ihm dann doch ein wenig paradox. Aber das ist vielleicht schon wieder ein anderes Kapitel.