Nachdem unser letztes Sonntagsfrühstückchen ja etwas exzessiv geraten war – allein was will man machen? – wollen wir es heute wieder etwas ruhiger angehen lassen. Damit uns des Sonntags mehr Frohsinn bleibt (vgl. dazu So 05-10-25 Drama Queen).

Die Absolutisten sind zurück. In aller Pracht und Herrlichkeit. Dabei klingt ›Absolutisten‹ durchaus um einiges gefälliger als etwa ›Totalitaristen‹ oder gar ›Faschisten‹ – Begriffe, die einem in diesem Zusammenhang durchaus auch einfallen könnten, die aber viel zu finster sind, of course. Darum zieht es Bolle ja ohnehin vor, nur noch von Schafisten zu reden – mit ihrem Credo ›Alle sollen gleich sein wollen‹ (ausführlicher dazu So 22-06-25 Der Faschismus ist tot – Es lebe der Schafismus!). Ein Absolutist jedenfalls ist einer, der sich zu unumschränkter Herrschaft berufen fühlt – absolut eben. Fragt Ludewig, den Vierzehnten, von Frankreich und Navarra (1638–1715), der ja wohl bis heute unbestritten als der Primus inter Pares auf diesem Felde gelten darf.

Natürlich gibt es immer auch Häretiker, die das alles so nicht glauben wollen. So hatte es Ludewig seinerzeit anfänglich mit ernstlicher Opposition des französischen Adels zu tun – also Leuten, die so ganz und gar nicht konform gehen wollten mit den Ambitionen des angehenden Sonnenkönigs. Die Frondeure (wie sie alsbald heißen sollten) frondierten – gaben ihren Mißmut gegen Hof und Herrschaft also öffentlich kund. So etwas geht natürlich gar nicht, of course, wie Ludewig derzeit befand.

Seinerzeit übrigens hatte sich die Herrlichkeit des Absolutisten aus der Idee des Gottesgnadentumes abgeleitet. Wer ganz dolle mit Gott ist, der sollte kleinlicher weltlicher Kritik natürlich enthoben sein, of course. Bolle findet, das leuchtet ein.

Dabei läßt sich die Idee des Gottesgnadentums zurückverfolgen bis zu dem spätrömischen Kaiser Konstantin (ca. 279–337 n. Chr.). Unmittelbar vor einer wichtigen Schlacht soll ihm am Himmel ein leuchtendes Kreuz erschienen sein, verbunden mit der Aufmunterung: In hoc signo vinces – in diesem Zeichen wirst Du siegen. Und so war es denn auch. Konstantin war fasziniert und wurde gewissermaßen der erste Kreuzritter im Namen des Herrn (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course).

So richtig Fahrt aufgenommen hat das Gottesgnadentum dann aber erst im 8. Jahrhundert mit den Karolingern, die darin eine treffliche Begründung ihrer eigenen Legitimität erkannt hatten – um dann schließlich von Ludewig zu voller Herrlichkeit entfaltet zu werden. Der Idee den vorläufigen Garaus gemacht hatte erst Napoleon Bonaparte (1769–1821) – ein dahergelaufener korsischer Parvenu, der so rein gar nichts Gottesgnadenhaftiges an sich hatte. So kann’s gehen, wenn man im falschen Bett geboren ist – also nicht „von Familie“, wie das damals hieß.

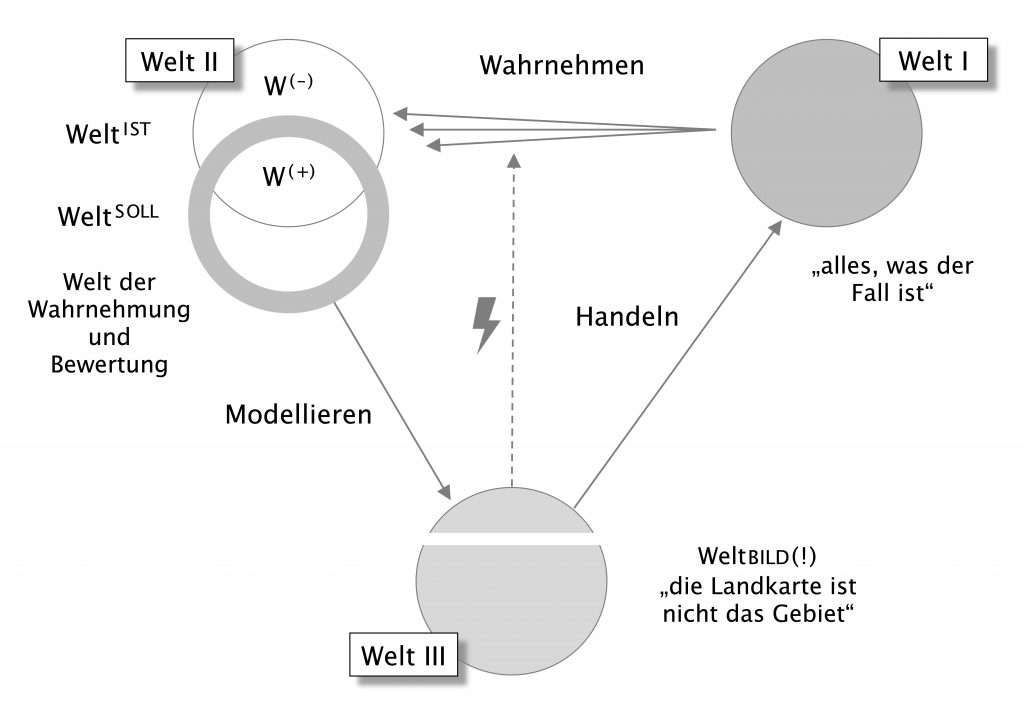

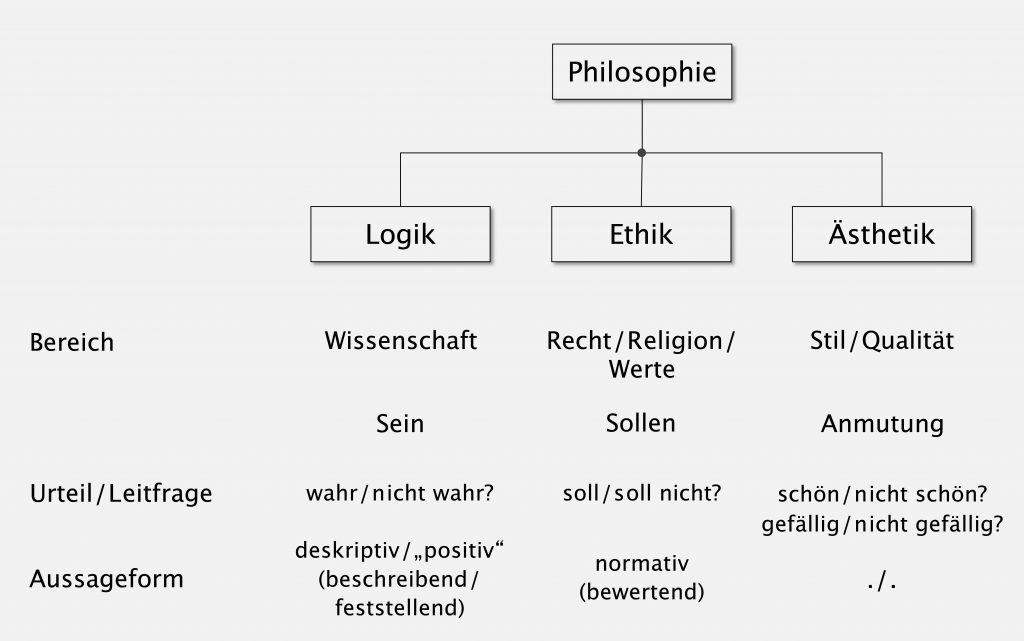

Natürlich funktioniert Gottesgnadentum nur, wenn und solange man es mit Schäfchen zu tun hat, die im Prinzip auch an die Hölle glauben. Das ist heute ganz überwiegend nicht mehr der Fall. Heute gibt es dafür so etwas wie ein Guru-Gnadentum. Zu diesem Behufe wurde – Bolle vermutet hier eine Meisterleistung unbewußter Schwarmintelligenz – eigens „die Wissenschaft“ als neue Hüterin ewiger Wahrheit und Wahrhaftigkeit ausgerufen. Wehe, einer wage es, dagegen etwas einzuwenden. Spätestens seit Corönchen (2020–2023) wissen wir: „Team Wissenschaft“ hat immer Recht. Das wiederum kann – völlig analog – nur funktionieren, wenn und solange die Leute an ihre eigene Unvernunft glauben. Allein dem scheint ja so zu sein. Soviel zur Aufklärung mit ihrem ›sapere aude – benutz‘ Dein Gehirn!‹. Doch das nur am Rande.

Kurzum: Absolutisten sind Leute, die meinen, wenn schon nicht die Weisheit, so doch zumindest die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben. Widerspruch ist zwecklos – wie das etwa ein Borg (aus der Star-Trek-Mythologie) wohl formulieren würde. Im übrigen wäre Widerspruch natürlich auch häretisch und völlig unangemessen, of course. Schaut Euch um auf dieser Welt: Sie sind absolut unter uns, die Absolutisten – nebst Hofstaat samt Gefolge. Und das im 21. Jahrhundert.

Einen Unterschied zu damals gibt es allerdings doch: Während es die Leute im 17. Jahrhundert nur mit einem einzigen Sonnenkönig zu tun hatten, der tunlichst nicht zu kritisieren und schon gar nicht zu beleidigen war, haben wir es heute mit scharenweisen Sonnenkönigen zu tun – heißt es doch im kürzlich erst frisch renovierten Majestätsbeleidigungsparagraphen ausdrücklich: Das politische Leben des Volkes reicht bis hin zur kommunalen Ebene (§ 188 Abs. 1, Satz 2 StGB). Also Obacht, Ihr Frondeure! Paßt bloß uff! Big Bürgermeister is watching you. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.