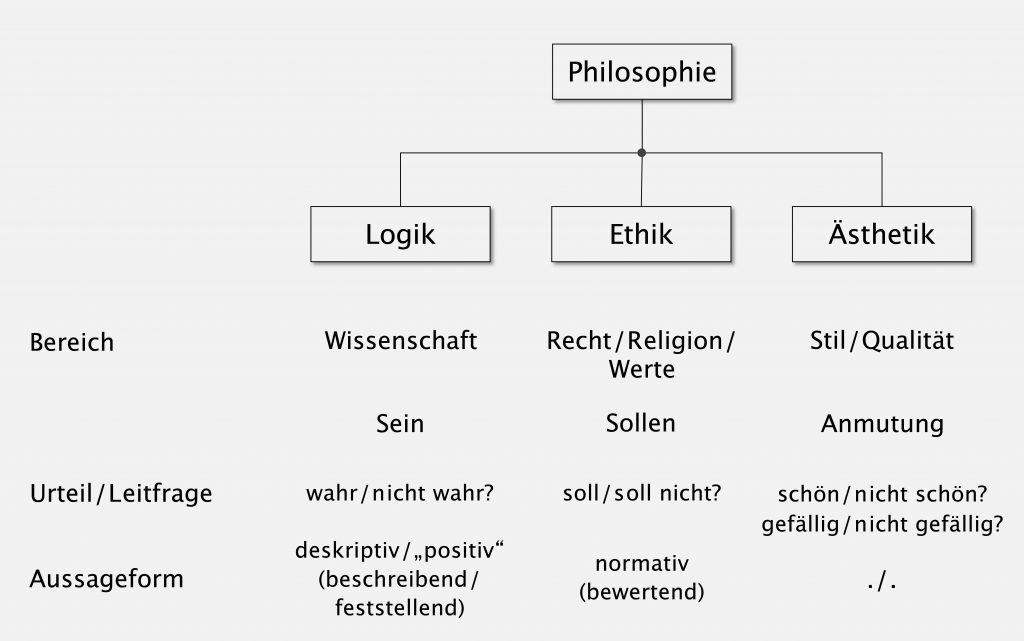

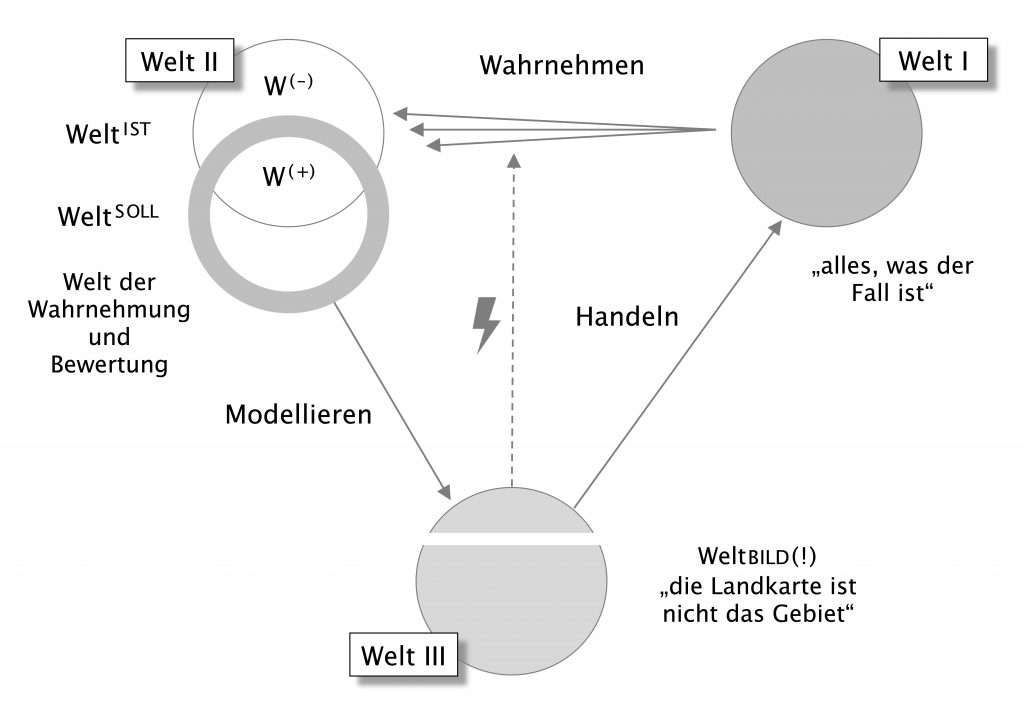

Leute brauchen Orientierung. Das bedeutet nicht zuletzt zu wissen, was wahr ist und was nicht. Dabei wird – zumindest Bolle scheint das so zu sein – das Wissen um die Wahrheit nach einem mehr oder weniger gründlichen Modellierungsprozeß anhand aller jemals gewonnenen Eindrücke (Welt II) als Weltbild (mappa mundi) abgelegt (Welt III) und ist fürderhin handlungsleitend. Wobei bereits die Einsicht, daß das Weltbild nur ein Bild ist und mitnichten die Welt an sich (Welt I), offenbar nur fortgeschritteneren Gemütern – Agnostikern etwa – vorbehalten ist.

Alle anderen verbringen ihr halbes, wenn nicht gar ihr ganzes Leben damit, andere von ihrem Wirklichkeitsmodell zu überzeugen – notfalls auch mit Gewalt: „Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag‘ ich Dir den Schädel ein.“ (Bernhard von Bülow 1903 in einer Reichstagsrede).

Wer meint, Recht zu haben, sucht sich zuvörderst „Fakten“ – so will es der Zeitgeist. Je mehr Fakten, desto Recht – wie manche ja zu meinen scheinen. Zwar sind ›Fakten‹ kaum mehr als ›Wahrheit aus der Froschperspektive‹ oder, wie Don Quixote de la Mancha (1605/1615) es seinerzeit gefaßt hat: „Tatsachen, mein lieber Sancho, sind die Feinde der Wahrheit.“

Wer‘s noch etwas dicker mag, der stützt sich gern auf Studien – als so einer Art Fakten-Bazooka: „Seht her, hier steht’s. Die Studie hat ergeben.“ Zweifel ausgeschlossen. Bolle meint nur: Amen! Dann wird es wohl so sein.

Neulich hat eine Tageszeitung, die sich selbst für ein Qualitätsmedium hält, getitelt, daß sich „Füße hoch“ doch nicht lohne, da das Einkommen selbst bei Mindestlohn deutlich höher sei als bei Bürgergeldbezug. In der Kellerzeile (Bolles Gegenstück zur Dachzeile) hieß es ausführend, dies habe eine „neue deutschlandweite Studie“ ergeben. Arbeiten sei also „immer attraktiver“ – man habe schließlich „bis zu 662 Euro“ mehr.

Da hegt und pflegt jemand (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) in seiner Welt III die Ansicht, daß sich Arbeiten für ihn nicht lohne, etwa weil es bei seiner bescheidenen Ausbildung und einer entsprechend kläglichen Einkommenserwartung unter den gegebenen Umständen einfach keinen Sinn mache. Doch halt: nun kommt die Studie und verkündet, daß es, tout au contraire, für ihn (!) eben doch Sinn mache. Wer hat Recht? Die Antwort ist müßig, of course.

Ob es „attraktiver“ ist, bis zu 662 Euro mehr im Monat zu haben, entscheidet allein der potentielle Arbeitnehmer – und nicht etwa die Autoren einer Studie. In Bolles Kreisen nennt man das Konsum/Freizeit-Präferenz: Der Arbeitnehmer – und nur der – entscheidet, wieviel seiner Lebenszeit ihm zusätzliche Konsummöglichkeiten wert sind.

Im übrigen bedeuten 662 Euro mehr – man beachte hier vor allem auch den Fleiß und die Gründlichkeit der Autoren: alles präzise auf den Euro genau durchstudiert – gerade mal 22 Euro pro Kalendertag. Die aber ließen sich – so könnte man das durchaus sehen – bei sorgfältiger, umsichtiger und methodischer Haushaltsführung (in Bolles Kreisen heißt das ›SUM‹) leicht und locker wieder einspielen – etwa, indem man selber kocht, selber backt, und überhaupt so manches selber macht.

Von all dem aber schweigt der Studie Bräsigkeit. Allein das ist höchst charakteristisch für Studien aller Art. Sie belichten und beleuchten irgendeinen isolierten Teilaspekt des Daseins und geben das dann als die wirkliche Wahrheit aus. Bolle meint nur: Pustekuchen! Augen auf beim Weltbild-Basteln. Mit Fakten fressen und Studien schlucken jedenfalls ist es wirklich nicht getan.

Übrigens: Von Kümmern um Kinder und so – Marx hat das seinerzeit ›Reproduktion‹ genannt – war hier überhaupt noch gar nicht die Rede. Wenn etwa Mutti (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) sich auf Arbeit vergleichsweise sinnlos und schlechtbezahlt plagt, derweil die lieben kleinen Schlüsselkinder mangels Zuwendung und unter tüchtiger Beihilfe von so manchem TV-Format zuhause systematisch verblöden, dann ist das sicher auch nicht ganz im Sinne des Erfinders. Auch hierzu weiß die Studie nichts zu sagen. Kurzum: Es ist offenbar gar nicht so einfach, auch nur einen Zipfel der Wahrheit zu erhaschen – schon gar nicht, wenn es um Wahrheit für andere geht. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.