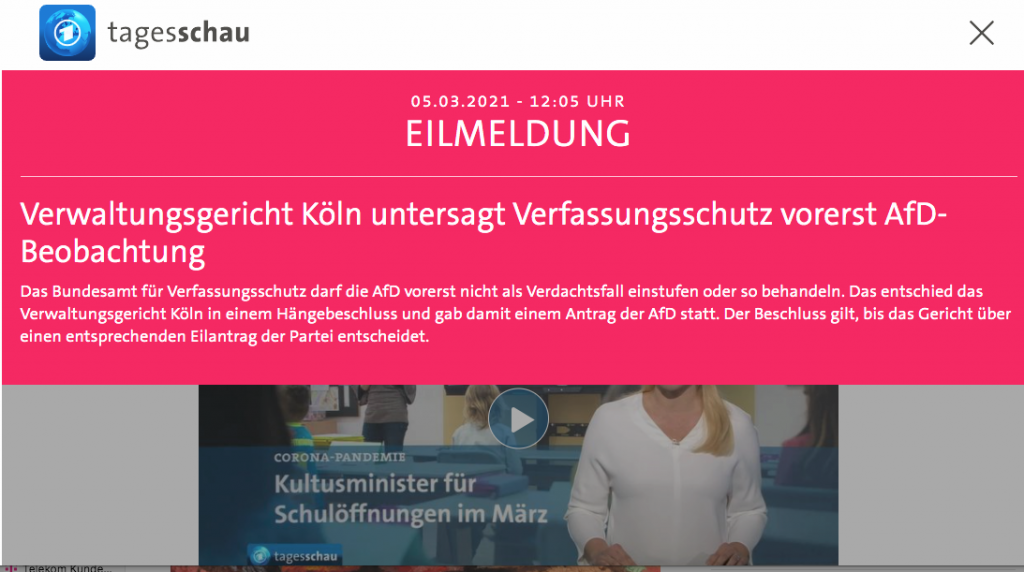

Gestern wollte Bolle die Nachrichten mal wieder zeit- und nervenschonend im Fast-Forward-Modus goutieren (vgl. dazu Sa 20-02-21 Fast forward …). Und dann so was. Bevor er zu den eigentlichen Nachrichten vorstoßen konnte, flashte ihm magenta-grell eine dieser „Eilmeldungen“ um die Ohren – die namentlich in jüngerer Zeit geradezu epidemisch werden. Allein seit Weihnachten haben wir das nicht weniger als vier mal angesprochen. Wer nachlesen möchte: vgl. ›Breaking News‹ (via Suchfunktion). Und wieder hat er sich gefragt: Wozu die Eile? Was, bitteschön, hat das mit mir und mit hier und heute zu tun? So was kann ich auch gelegentlich gemütlich zur Kenntnis nehmen. Und so scheint ihm das eher der Überraschung der Medienschaffenden 2.0 geschuldet als dem eigentlichen Nachrichtenwert.

Inhaltlich scheint das ganze unerwartet schnell zu einem regelrechten definitorischen Grabenkampf auszuarten: Wollen wir unter »Demokratie« die ›Herrschaft der Mehrheit‹ verstehen oder nicht doch lieber die ›Herrschaft der Guten‹? Auch dazu finden sich via Suchfunktion ›Herrschaft der Guten‹ seit Nikolausi 2020 mittlerweile nicht weniger als sechs Beiträge.

Bolles naives Demokratieverständnis sieht dabei folgendes vor: Das Volk wählt (Art 20 II GG) – viel mehr Möglichkeiten hat es ja nicht – und verleiht damit seiner Volkssouveränität Ausdruck, also seinem „Letztbestimmungsrecht über den Staatswillen“, wie das in Juristenkreisen heißt. Die vornehmste Aufgabe der Gewählten besteht dabei darin, eben diesen Staatswillen als solchen in praktische Politik zu verwandeln. Parlamentarier aller Länder – kommt damit klar. Wie Ihr das macht, bleibt Euch überlassen. Wenn dagegen, um ein Beispiel aus jüngerer Zeit herauszugreifen, eine Parlamentarierin eine Rede mit „liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien dieses Hauses“ eröffnet, dann zeugt das doch von einem recht bemerkenswerten Demokratieverständnis. Da zählt sich jemand offen und mit frecher Stirn zu den Guten – Exlusionsrecht inklusive.

Aber sind die Guten wirklich so schlecht? Natürlich nicht. Bolle hat eher den Eindruck, daß sie in gewisser Weise hypnotisiert sind – und dabei fleißig sekundiert von einer nicht minder hypnotisierten Presse (vgl. dazu etwa Mi 03-02-21 Von Quatsch und Quark …) – und sich ihrer eigenen Job Description nicht wirklich voll bewußt. Wie meinte Bolle vorgestern erst: Wenn das mal gutgeht … Ein gelegentlicher Tritt in den Hintern, gegebenenfalls von Seiten der dritten Gewalt, der Judikative, kann da jedenfalls gar nicht schaden. Kieken wa ma …

Warum aber hat das Volk immer Recht, obwohl es nicht unfehlbar ist? Die Antwort: Weil wir uns darauf geeinigt haben, die Resultate der institutionellen Prozesse als verpflichtend zu akzeptieren. Das Argument findet sich wörtlich in der Neuen Zürcher Zeitung vom 18-03-17. Komplizierter ist es im Grunde nicht. Und was besseres ist uns bislang auch noch nicht eingefallen. Chaupeau, M. Rousseau. Das aber ist dann doch schon wieder ein anderes Kapitel.