Die letzte schwere Hungersnot in China ist noch nicht allzu lange her. Damals, um 1960 rum, wollte der Große Vorsitzende Mao Zedong, der damals übrigens noch Mao Tse-Tung hieß, das Land auf Teufel komm raus und praktisch über Nacht in blühende Landschaften verwandeln. Kennen wa ja. Also sollten die Bauern, statt Reis anzubauen, Stahl, und zwar ganz viel Stahl in selbstgebastelten Hochöfen produzieren. Damals dachte man nämlich noch, und zwar weltweit, daß die Stahlproduktion der entscheidende Indikator für wirtschaftliche Macht und Stärke sei. Der bäuerliche Stahl war allerdings für industrielle Zwecke völlig unbrauchbar. Auch konnte man ihn nicht essen. Das Ende vom Lied: Zwischen 15 und 55 Millionen Hungertote, je nach Schätzung. Soweit zu Maos „Großem Sprung nach vorn“.

Aber auch anderswo wurde schon immer viel gehungert. So hat etwa Heinrich IV von Frankreich seinerzeit, um 1610, einigen Ehrgeiz darauf verwendet, dafür zu sorgen, daß jeder Bauernhaushalt wenigstens am heiligen Sonntag, also einmal die Woche, sich eines poule au pot erfreuen kann, also eines Hühnchens im Topfe – statt sich allein mit „Hirsebrei mit Bratkartoffeln, Spiegelei“ begnügen zu müssen – wie es das deutsche Folk-Duo Zupfgeigenhansel 1976 mal gefaßt hat.

Aber namentlich die Chinesen haben mächtig dazugelernt. Das mit dem Stahl haben sie mehr oder weniger übersprungen und sich trotzdem zur demnächst wohl größten Wirtschaftsmacht auf dem Planeten gemausert. Technisch ist also alles soweit im grünen Bereich. Niemand muß mehr hungern.

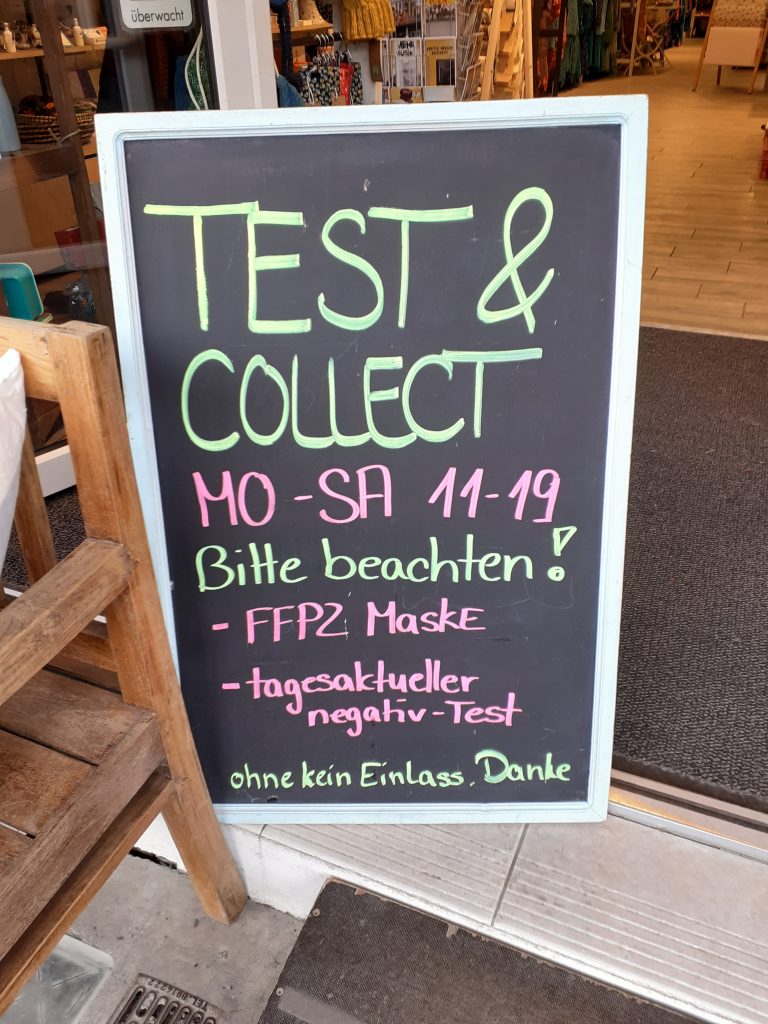

Warum aber klappt es dann auf der Human-Touch-Ebene so schlecht? Neulich hat Bolle eine Dokumentation mit dem Titel »Chinas dicke Kinder« gesehen (ZDF-Mediathek / verfügbar noch bis Juli 2022). Im Kern ging es dabei darum, daß knapp 10 Prozent der Chinesen, namentlich aus der jüngeren Generation, adipös sind – vulgo: viel zu fett. Erstaunlich, wie leicht man selbst im Reich der Mitte seine Mitte verlieren kann. Es muß doch auch was zwischen hungern und verfetten geben. Bei allen Patriarchen: „Wenn Du Deine Mitte verloren hast, dann mußt Du sie halt wiederfinden.“ Und damit sind wir doch erstaunlich dicht bei unserem alten Indianer von gestern. Die Welt wohldosiert berühren! Aber leichter gesagt als getan. Der vielleicht nicht schlechteste erste Schritt dahin – Bolle wird nicht müde, darauf rumzuhacken – könnte durchaus ein gewisses Maß an Kontemplation sein. Und da sind wir ja schon gut dabei. Also gegebenenfalls Waage wegschmeißen, Kühlschrank gleich hinterher – und auf zu neuen Taten. Mittenmang aus der Mitte. Total so!

Übrigens gibt es auch Ausnahmen von der Regel: So berichtet etwa Herodot (etwa 490–430 v. Chr.) in seinen »Historien«: „Die Lebensweise der Ägypter ist folgende. Jeden Monat nehmen sie drei Tage nacheinander Abführmittel ein und erhalten sich durch Brechmittel und Klystiere ihre Gesundheit; denn sie meinen, alle Krankheiten rühren von den eingenommenen Speisen her.“ Hier hätten wir es also mit so einer Art institutionalisiertem Ramadan zu tun. Nur eben im Monats- und nicht im Jahresrhythmus und ohne Zuckerfest. Aber das ist dann doch schon wieder ein anderes Kapitel.