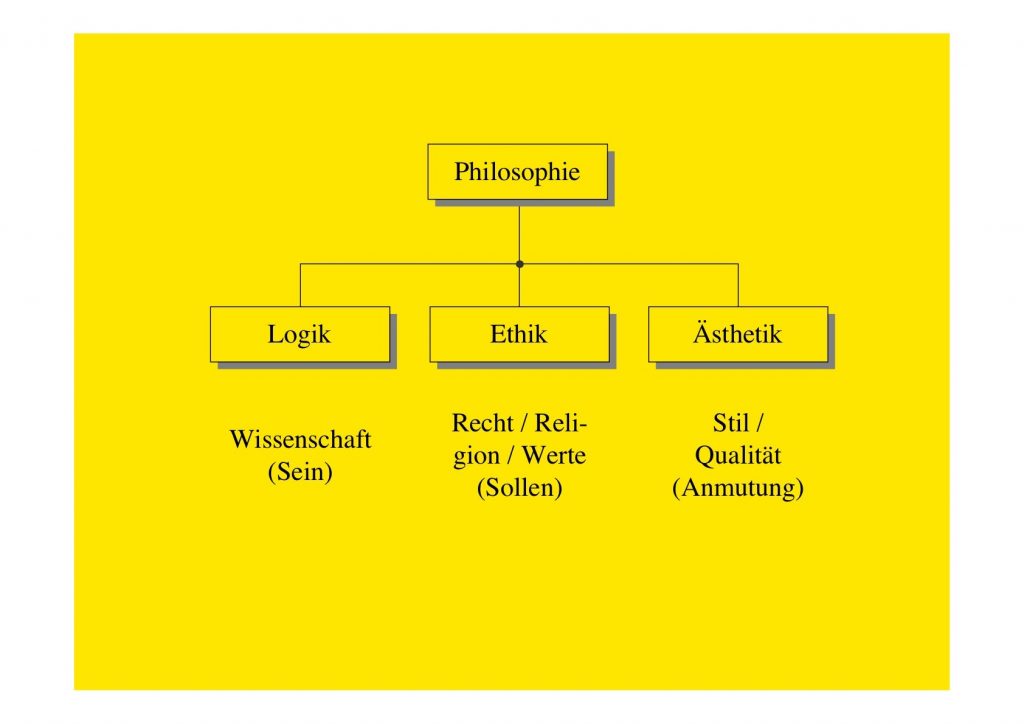

Es gibt Dinge, die kann man gar nicht oft genug betonen. Dazu gehört, wenn wir Bolles Sinn fürs Grundsätzliche nicht völlig ignorabel finden wollen, nicht zuletzt die seit der griechischen Antike eingeführte Darstellung der Philosophie als Mutter der Töchter Logik, Ethik und Ästhetik. Zwar hat es im Laufe der Philosophiegeschichte mannigfaltige Versuche gegeben, das alles zu verfeinern. Vergeblich. Alles wurde nur immer komplizierter, aber mitnichten wahrer (Logik), brauchbarer (Ethik) oder auch nur gefälliger (Ästhetik). Besser also, wir belassen es dabei.

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Zumindest nach Karl May’s Einschätzung (der Karl May) handelt es sich dabei um „eines der bekanntesten und gebräuchlichsten unserer Sprüchwörter“ (damals noch mit „ü“ – doch das nur am Rande). Auch sind durchaus derbere, wenn auch seltenere Versionen im Umlauf. So findet sich bei Eiselein (1840) etwa die Fassung: „Was ich will, das will ich, und damit gut!“ Das klingt schon sehr nach Kanzler Schröders „Basta!“ seinerzeit (2000). Aber auch differenziertere Varianten sind dem Volke geläufig. So finden wir, ebenfalls in Eiselein’s »Sprichwörtern und Sinnreden« (1840), auch die folgende Fassung: „Wer tut, was er will, tut oft, was er nicht soll.“

Und damit sind wir im Grunde mitten im Thema. Individuelles Wollen deckt sich offenbar nicht immer mit kollektivem Sollen. Technisch gesehen haben wir es hier mit einer „Soll/Ist-Diskrepanz mit momentaner Transformationsbarriere“ zu tun – also einem Problem (vgl. dazu etwa Mo 22-03-21 Plan, Prognose, Plausibilität). Dem läßt sich begegnen, indem entweder die einen von ihrem Wollen abrücken (oder sich damit zumindest tunlichst bedeckt halten) oder die anderen – in der Regel ist das die Mehrheit – von ihrer Sollen-Vorgabe. Ersteres nennt man gemeinhin „Sozialisation“ – was „normalerweise“ ja auch recht prächtig funktioniert. Umgekehrt – wenn also die Mehrheit sich zu missionieren anschickt – wird es deutlich komplizierter. So manche, und das sind oft nicht mal die Schlechtesten, denken nämlich gar nicht daran zu wollen, was sie wollen sollen.

Na, und denn – ? (Tucholsky, vgl. dazu Mi 17-02-21 Na, und denn — ?). Denn versucht es die Mehrheit erst mit Schimpfen, und dann womöglich gar mit Argumenten. Ersteres ist schlechter Stil / 3. Tochter), letzteres konfundiert Logik und Ethik aufs sträflichste. Als ob Sollen beziehungsweise Wollen (Ethik / 2. Tochter) irgendwas mit Sein (Logik / 1. Tochter) zu tun hätte. Hat es nicht. Das ist spätestens seit David Hume (1711–1776) klar, also seit mindestens 300 Jahren. Wie also spricht der Dichter – in diesem Falle Wilhelm Busch? „Vergebens predigt Salomo. // Die Leute machen’s doch nicht so.“ Manche indessen – das soll hier nicht unerwähnt bleiben – probieren es auch mit Vermessung der Koordinaten des sozialen Raumes – gewissermaßen Sollen über Bande: „Das spielt den Rechten in die Hände“, heißt es dann zum Beispiel. „Wie kann man sich erfrechen, was zu wollen, was schon andere nicht wollen sollen?“

Alles, was man dazu sonst noch wissen muß, findet sich auf den einschlägigen Seiten zur #allesdichtmachen-Aktion, mit der Jan Josef Liefers, der Professor aus dem Münster-Tatort, nebst 50 weiterer Künstler-Kollegen (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) dieser Tage so manchem recht unangenehm aufgefallen sind. Shitstorm und Appeasement – alles inklusive und in schönster dramaturgischer Verdichtung. Das aber ist dann doch schon wieder ein anderes Kapitel.