Die Überschrift unseres heutigen Sonntagsfrühstückchens ist natürlich durchaus ein wenig lutherisch-derb geraten. Aber liegt die Wahrheit nicht häufig in der Klarheit? Immerhin ist sie – aller Derbheit zum Trotze – in eine recht memorable Alliteration gefaßt. Wir erwähnen das nur, weil Bolle selbst in Anbetracht eines beachtlichen bürgerlichen Buffets ob der Verwendung des Begriffes ›Futter‹ einmal aufs Heftigste gerügt worden ist. ›Futter‹ sei angesichts solch köstlicher Speise durchaus unangemessen – und angesichts menschlicher Nahrung erst recht. Bolle indes hält derlei für reine Anthropozentrik, of course. Auch will ihm der materielle Kern des ganzen sehr viel wichtiger erscheinen als so manch semantische Spielerei.

Dabei läßt sich der materielle Kern schlagwortartig recht genial zusammenfassen: friß regional, saisonal, natural, und minimal. Wie früher eben. Ob Du dabei speisest oder futtern tust, ist demnach durchaus sekundär. Von all dem sind wir hier und heute natürlich himmelweit entfernt, of course.

Beginnen wir mit regional: Angeblich soll es so gewesen sein, daß noch im Mittelalter 98 Prozent aller verbrauchten Güter eines Dorfes in einem Umkreis erzeugt wurden, den man von der Kirchturmspitze aus überblicken konnte. Das wäre wohl im wahrsten Sinne regional. Allerdings sollten die Dinge bald in Bewegung geraten. So soll etwa Friedrich II um 1750 herum schon gepoltert haben: Da geben sie sich die größte Mühe, mit viel Kosten Ananas und Bananen und dieses ganze exotische Zeug einzuführen. Man kann mir sagen, was man will, der Mensch ist wertvoller als alle Ananasse der Welt. Auf den Menschen soll man aufwenden!

Wie steht’s mit saisonal? Ist es nicht herrlich, praktisch das ganze Jahr hindurch Erdbeeren essen zu können? Bolle findet: ist es nicht. Erdbeeren schmecken nur deshalb so süß, weil es sie eben nicht jederzeit gibt. Auf den Punkt: Ein japanisches Sprichwort weiß, daß die Kirschblüte nur deshalb als so schön empfunden wird, weil sie nur drei Tage währt. Und wer‘s gar nicht lassen kann, mag sich halt mit Erdbeermarmelade trösten.

Kommen wir zu natural – dem eigentlichen Anlaß für heute. ›Natural‹ meint ›wenig beziehungsweise gar nicht industriell verarbeitet‹ – und ist im deutschen Sprachgebrauch bislang noch nicht geläufig, falls überhaupt bekannt. Es hat entfernt mit ›bio‹ zu tun – aber eben nur entfernt. Unter der aufmerksamkeitserheischenden Überschrift ›Fertiggerichte: Jeder siebte beißt früher ins Gras‹ hat Bolle in einem Medizin-Journal einen Beitrag gefunden, der methodisch sauber und plausibel dargelegt begründet, was genau das eigentliche Problem mit den nicht-naturalen Futterstoffen ist. Kalorien und die Menge der aufgenommenen plumpen Nährstoffe (Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate) jedenfalls sind es nicht. Bolle hatte schon immer gemeint, daß, solange ihm kein Ernährungsphysiologe stichhaltig erläutern kann, wieso eine Hafermastgans so gänzlich anders schmeckt als eine mit Fischmehl gefütterte, oder warum man von Sekt anders besoffen wird als von Whisky, man ihm mit derlei Wissenschaft doch bitteschön vom Leibe bleiben möge. Andererseits weiß Bolle lobend wohl zu würdigen, daß man sich seitens der Wissenschaft allmählich dem anzunähern bereit ist, was Yogis vor 3.000 Jahren schon wußten. Stichwort ›Intervallfasten‹ etwa.

Bleibt minimal: Ernährungsphysiologisch scheint es so zu sein, daß ein Organismus im Zweifel mit Mangel weit besser zurechtkommt als mit Überfluß. Ein uraltes ägyptisches Sprichwort will wissen, daß wir ein Fünftel für uns selber essen und vier Fünftel für die Ärzte. Das ist natürlich ein recht tougher Standard. Aber auch hier ist wohl der Scherz das Loch, durch das die Wahrheit pfeift.

Kurzum: Wer durch einen stinknormalen Supermarkt streift – bio oder konventionell spielt hier keine Rolle – und einen flüchtigen Blick auf Herkunftsbezeichnung und Inhaltsstoffe wirft, wird sofort merken, daß 98 Prozent der sogenannten Lebensmittel eher dafür geeignet sind, die jeweilige Industrie am Leben zu erhalten – und weniger den armen Yogi. Mit regional, saisonal, und natural hat das alles wenig zu tun – nicht einmal mit minimal.

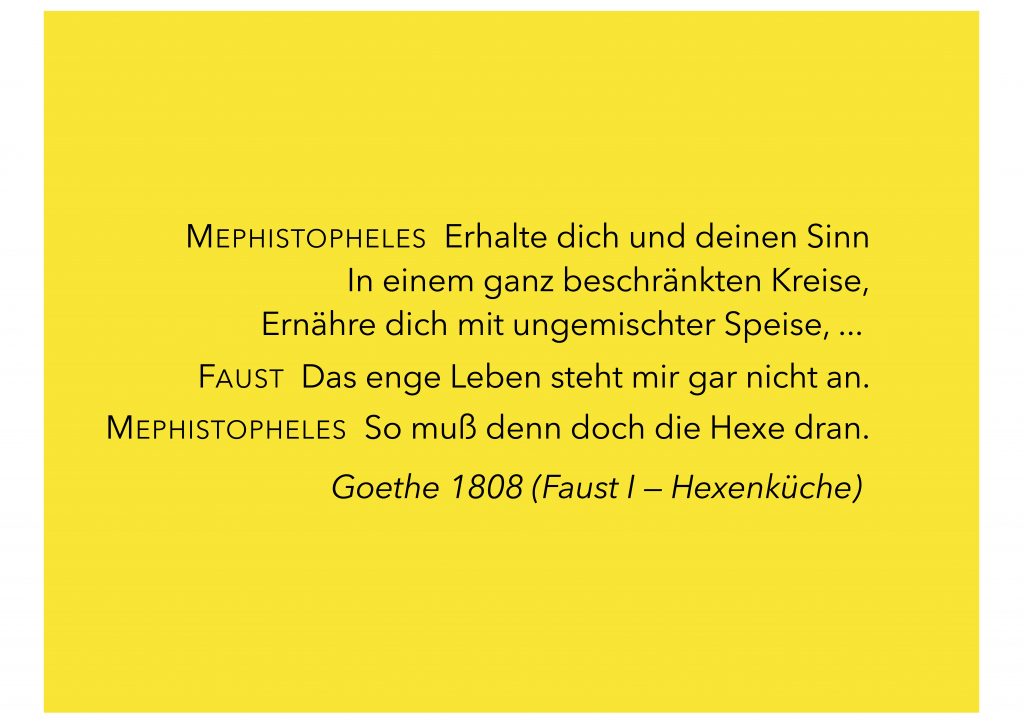

Besonders betroffen von all dem sind natürlich unsere Freunde, die Veganer (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course). Dort gehört es offenbar zum Lifestyle, sich Plörre oder Pampe aller möglichen Provenienz reinzupfeifen, daß es nur so rauscht – grad‘ so wie aus der Hexenküche, nur halt ohne echte Hexen. Und dort hält man derlei offenbar auch noch für einen nachahmenswerten Beitrag für eine bessere Welt. Ein Smoothie ist hier wohl noch das harmloseste Beispiel. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.