Es tut sich was auf der Welt. Schleichend zwar – im Zeitraffer aber doch recht deutlich. Und wann, wenn nicht um diese Jahreszeit, könnte man besser kurz innehalten und ein wenig Abstand nehmen, um sich Rechenschaft zu geben, wie man zu den Dingen stehen mag? Ist es nicht gerade das junge, das taufrische Jahr? Und wohnt nicht jedem Zauber auch ein Anfang inne?

Es ist fast auf den Tag genau 6 Jahre her, daß Greta Thunberg beim Weltwirtschaftsforum in Davos unter dem Beifall der Weltöffentlichkeit – vor allem aber natürlich der Medien dieser Welt (vgl. dazu Mi 18-12-24 Das 18. Türchen: Vox populi – vox quojus?) – verkündete, sie wolle, daß wir Panik schieben: I want you to panic!

Bolle war damals schon nicht wohl dabei. Steht das doch in krassem Gegensatz zur Grundaussage des Anhalters durch die Galaxis, wo es spätestens seit 1978 schon auf dem Buchdeckel geschrieben steht, und zwar in großen, freundlichen Lettern: Bloß keine Panik! Bolle kann sich des Eindruckes nicht erwehren, daß da mächtig was untergegangen ist im Laufe von nur gut einer Generation – auch, wenn es möglicherweise die letzte sein mag.

Vor allem will Bolle nicht einleuchten, daß man ein Problem – irgendein x-beliebiges Problem – besser, schneller, leichter oder überhaupt lösen kann, indem man Panik schiebt. Bolle war, vor Jahren schon, einmal Zeuge einer dieser Wie-nicht-bestellt-und-doch-abgeholt-Lektionen, mit denen das Universum nicht oft, aber doch gelegentlich, aus heiterem Himmel aufzuwarten beliebt. Bolle befand sich auf einer Party im kleinen Kreise in einem der sozialistischen Plattenbauten – die mit der herkömmlichen Berliner Traufhöhe (22 Meter) wenig am Hut hatten, und zwar in einem der obersten Stockwerke. Direkt gegenüber, auf der anderen Straßenseite, gab es plötzlich einen Wohnungsbrand: Lodernde Flammen und mächtig viel Rauch. Im Grunde war es wie im Kino: unverstellte, aber sichere Sicht auf das Malheur vis-à-vis. – Lalülala, of course. Und? Was haben die Feuerwehrleute (beider- bzw. allerlei Geschlechts, of course) gemacht? Sie haben seelenruhig und gemessenen Schrittes die Lage gepeilt, ihre Ausrüstung ausgerollt und das Nötige in die Wege geleitet. Von Hektik – oder Panik gar – nicht die Spur. Bolle hatte fast den Eindruck, daß man eher schlendert als hetzt oder hechelt. Es gibt Momente im Leben, da bleibt es nicht aus, an den Anhalter durch die Galaxis samt seiner Buchdeckel-Weisheit denken zu müssen.

Auch war das wohl kein Ausnahme-Phänomen. Jahre später hat Bolle mal eine Doku über einen dieser Katastrophen-Helfer/Retter/Schützer-Vorabend-Filme gesehen. Da waren sowohl der Schauspieler als auch der „echte“ Retter im Gespräch – und man war sich völlig einig, daß es in real life eher so läuft wie in Bolles Beobachtung. Panik völlig fehl am Platze. Da man den Zuschauern aber ein gehöriges Maß an Action bieten will, werden solche Filme dann eben panisch aufgepeppt. Nun, denn.

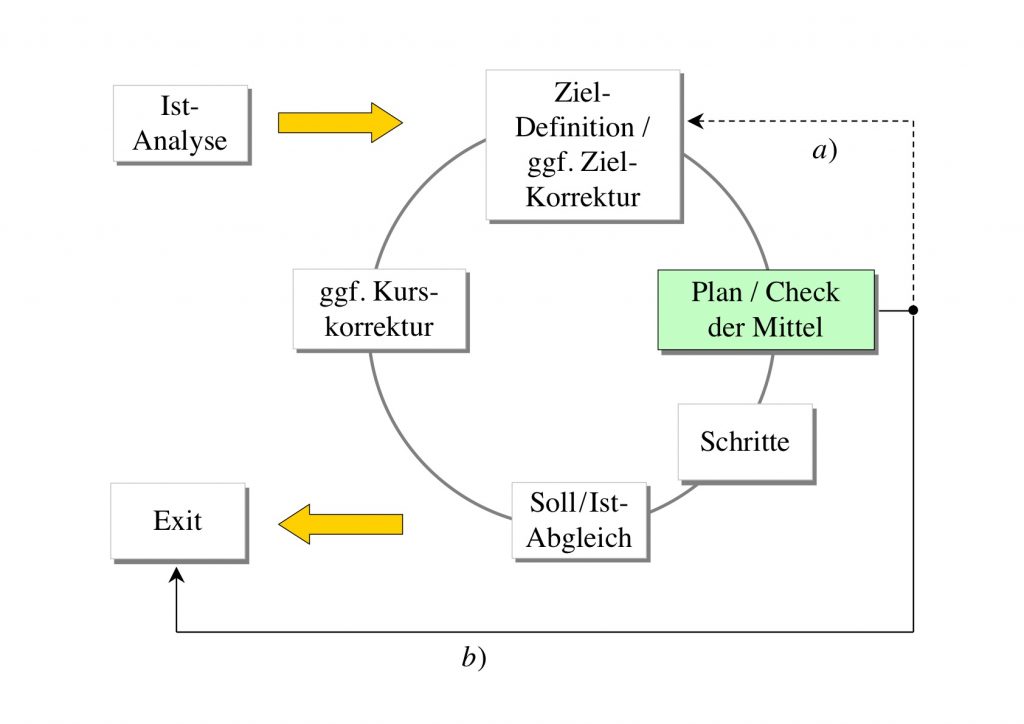

Kurzum: Jedem, der beruflich mit sowas zu tun hat, ist klar, daß Panik das letzte ist, was hilft. Daß sich jemand wie Greta Thunberg gleichwohl ein gehöriges Maß selbiger wünscht, mag ihrer jugendlichen und auch ihrer professionellen Unerfahrenheit geschuldet sein. Daß aber die Medien dieser Welt derlei Unsinn hysterisch hochgehyped haben – und selbiges noch immer tun, und zwar unvermindert – egal, ob es ums Klima geht, um Kriege oder Katastrophen aller Art, mag da schon bedenklicher stimmen. Und so kommt Bolle nicht umhin, sich zu wünschen, daß mehr gedacht werden möge. Gedacht – und dann gemacht. Das Herzelein mag derweil stille schweigen. Das aber ist dann doch schon wieder ein ganz anderes Kapitel.